Capitolo 1. Sonnambuli

C’è un momento in cui il mare si ritira—il rumore delle onde più lontano, sfumato, che per trovarlo bisogna corrugare la fronte e piegarsi di lato ad ascoltare. Come da piccoli ci dicevano di fare con le conchiglie. La differenza è che a volte non è il capriccio della Luna a far rimpicciolire la marea. Può essere invece il segnale che qualcosa sta cambiando, se solo abbiamo la fortuna di saper ascoltare. Il 2020 era cominciato così, con un’onda più piccola di quello che doveva essere che è diventata la più grande onda che avevamo mai visto. Non era la Luna, ma lo tsunami.

Di cicli come le maree ce ne sono tanti, e alcuni li diamo talmente per scontato da non farci nemmeno caso solo perché ce li abbiamo sotto il naso tutto il tempo. Settembre per esempio è il mese dove di solito nascono più bambini perché, insomma, a dicembre in qualche modo ci si deve pur scaldare. I primi mesi dell’anno invece sono tempo di piena, perché è il periodo in cui l’influenza stagionale si fa sentire di più, soprattutto per gli anziani già deboli. Poi le cose si calmano per qualche tempo fino all’estate, quando arriva un’altra onda dovuta al caldo e ai colpi di calore, spesso però meno alta che in inverno.

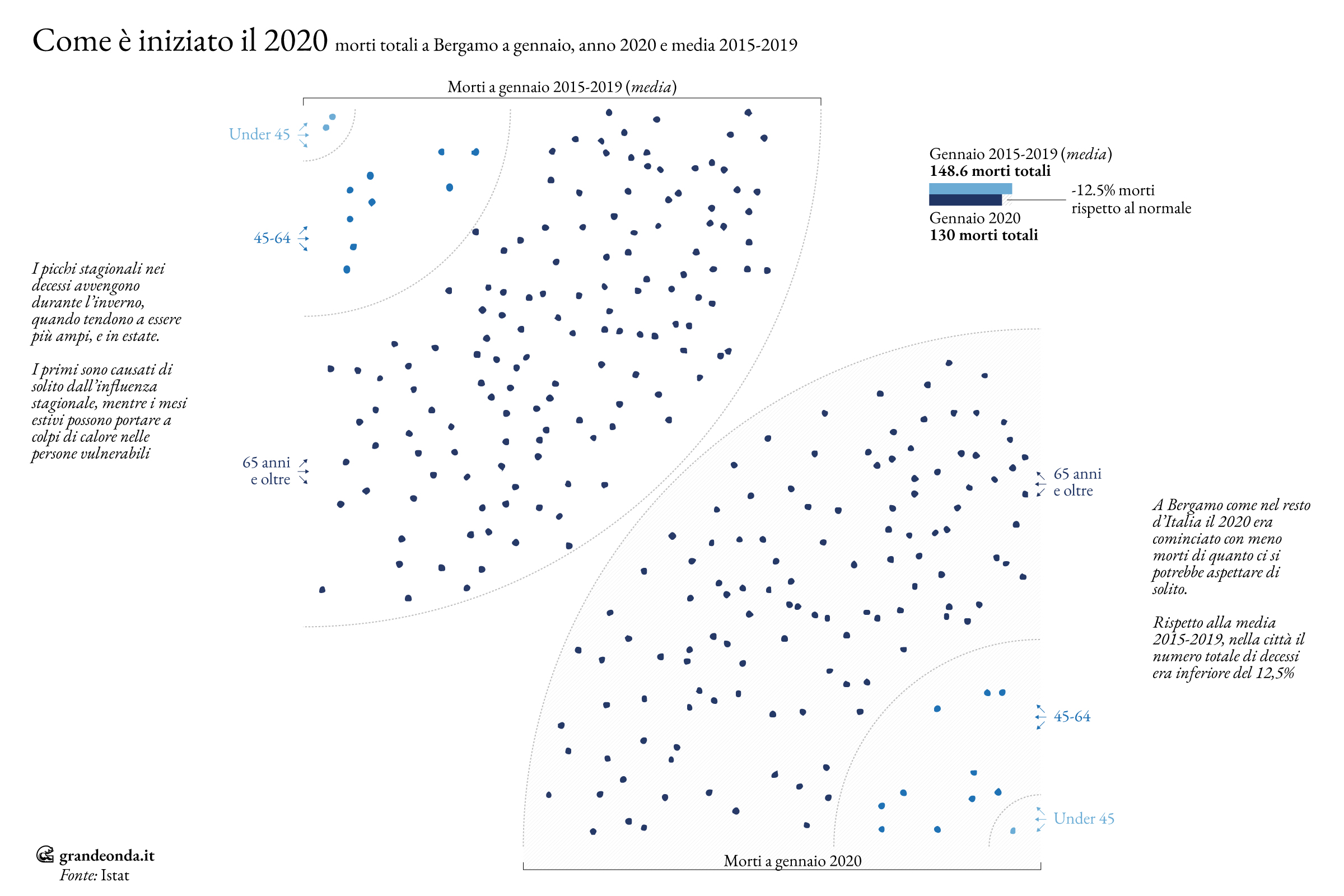

Era stato un gennaio fortunato, in effetti uno dei migliori degli ultimi anni. L’onda prima o poi arriva sempre, ma per qualche ragione questa volta era stata più gentile del solito e migliaia di persone ne erano state risparmiate. Come i frattali, che riproducono le loro forme geometriche all’infinito guardandoli sempre più da vicino, questo era vero per l’Italia; come per la Lombardia; come per Bergamo.

In quei giorni circolavano già notizie su un’epidemia di polmonite in Cina, di origine sconosciuta, ma erano al più fatti da pagina dodici. Com’è normale all’inizio del virus non si sa molto, poi però lentamente emergono pezzettini di nuove scoperte e tutte o quasi girano nel modo peggiore possibile. Prima poche decine di casi vengono collegati al mercato del pesce di Wuhan, dove il virus potrebbe aver fatto il salto di specie verso l’uomo. Quando in pochi giorni diventano centinaia, l’ipotesi traballa. “Mi sembra improbabile in base a quello che sappiamo della famiglia dei coronavirus”, avvisa l’epidemiologo Neil Ferguson, “che la principale causa di tanti contagi sia l’esposizione a contatti con animali in un mercato”.

Il 20 gennaio un team cinese conferma che una persona può infettarne un’altra. Poco dopo gli scienziati cinesi iniziano a parlare di trasmissione da parte degli asintomatici, uno scenario catastrofico che renderebbe questo virus molto più difficile da contenere rispetto alla SARS.

(Soltanto una settimana prima le autorità cinesi avevano negato la possibilità del contagio fra individui. Già durante l’epidemia di SARS del 2002-2004 il governo cinese si era comportato in modo estremamente opaco, nascondendo o persino falsificando dati importanti. Anche in questo caso esso ha reso più complicato per il resto del mondo prendere per attendibili informazioni pur vere).

La comunicazione delle autorità sanitarie è rassicurante. Lo stesso 20 gennaio il direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito spiega che “secondo il centro di controllo per le malattie infettive europeo il rischio di importazione e diffusione del nuovo virus è estremamente limitato, e questo vale anche per l’Italia”. Giovanni Rezza, responsabile malattie infettive dell’istituto superiore di sanità (ISS), dice che “sono da evitare locali sovraffollati e bisogna lavarsi spesso le mani. Potrebbe essere considerato anche l’uso della mascherina. Ovviamente mi riferisco a chi va in quelle zone, perché da noi al momento non c’è alcun problema, niente da temere”. Ancora Ippolito, il 21 gennaio, sottolinea che “bisogna considerare il contagio solo se sono stati effettuati viaggi in Cina”.

Questa è anche la posizione ufficiale dell’Italia. Per mesi, infatti, un protocollo del ministero raccomanda di fare il tampone solo a chi ha avuto contatti diretti con la Cina.

Probabilmente non sapremo mai perché il punto cruciale del COVID-19 italiano si è sviluppato proprio intorno a Bergamo. Le epidemie sono talmente complicate che prevederne esattamente l’andamento futuro sarebbe come voler sapere quanti millimetri di pioggia ci saranno sul Colosseo in questo esatto giorno fra 200 anni alle 18:03. L’influenza almeno ha un comportamento più prevedibile. Con un virus mutevole e “irrequieto” come SARS-CoV-2 poi è anche peggio.

Ma se proprio volessimo cercare un luogo in cui c’erano le condizioni più adatte perché si diffondesse il virus questa era la Val Seriana, intorno a Bergamo. Ospita un aeroporto che in pochi anni è diventato il terzo più grande d’Italia, e da lì parte un reticolo sempre più fitto di attività. Persone che vanno e vengono da tutto il mondo, incontri, riunioni, contatti, strette di mano. Cose di routine.

In quel momento di gennaio, però, nessuno sarebbe ancora rabbrividito guardando due sconosciuti chiacchierare vicini, al chiuso di una stanza.

Il virus intanto fa l’unica cosa che i virus sanno fare: si replica, si diffonde. Si scoprono casi in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, poi negli Stati Uniti, Francia, Australia. La violazione del protocollo ufficiale sui test porta al primo caso italiano, un 38enne che arriva al pronto soccorso di Codogno (Lodi) con una polmonite che non vuole saperne di guarire.

Certo c’erano già stati due turisti cinesi trovati positivi a Roma, ma questa è la prima persona malata senza aver avuto contatti diretti con l’Asia. E se ne è stata trovata una, con la manciata di tamponi disponibili, vuol dire che molto probabilmente in giro ce ne sono tantissime altre. Ma i numeri non si generano da soli, misurano sempre quello che le persone cercano. Per mesi il COVID nessuno se l’aspettava e quindi nessuno lo cercava. Soltanto poi abbiamo capito che in realtà circolava già da tempo.

“Ho preso il coronavirus tra il 10 e il 15 di febbraio”, ricorda il medico Cesare Maffeis, “pensavo di avere una semplice influenza: mai fatto un giorno di malattia in trent’anni di professione. Solo dopo ho ricollegato i sintomi. In quel momento non credevo potesse essere il coronavirus. Sono certo di averlo preso da una signora anziana di 92 anni, che avevo visitato a casa sua e che poi purtroppo è morta. È stata tra le prime persone a morire in provincia di Bergamo con una diagnosi ufficiale di COVID-19”.

Francesco Zambonelli, figlio di due persone morte di COVID fra fine febbraio e inizio marzo, racconta: “mia mamma stava già male il 3 febbraio, giorno in cui andò in pronto soccorso all’ospedale di Alzano Lombardo. È l’ospedale più vicino a Villa di Serio, dove abito io e dove abitavano i miei genitori. Non si parlava ancora del virus, quindi nessuno pensava che potesse essere pericoloso”.

Domenica 23 febbraio due tamponi all’ospedale di Alzano Lombardo rivelano i primi casi positivi individuati in provincia di Bergamo. Giorgio Gori, sindaco del capoluogo, li ricorda così: “quando ho sentito dei primi due casi, Alzano Lombardo ci sembrava quasi lontana. È un paradosso, visto che è a pochi chilometri dalla città”.

Nel pomeriggio il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alla sanità Giulio Gallera avevano convocato tutti i sindaci della regione, ciascuno da riunirsi nel proprio capoluogo di provincia. Gli oltre 200 sindaci del bergamasco si trovano al chiuso, assiepati nel centro congressi Giovanni XXIII. L’unico a indossare una mascherina è Silvano Donadoni, sindaco dei 2.400 abitanti di Ambivere. Un dirigente della sanità locale, quando lo vede, gli chiede cosa ci fa conciato così e si mette a ridere.

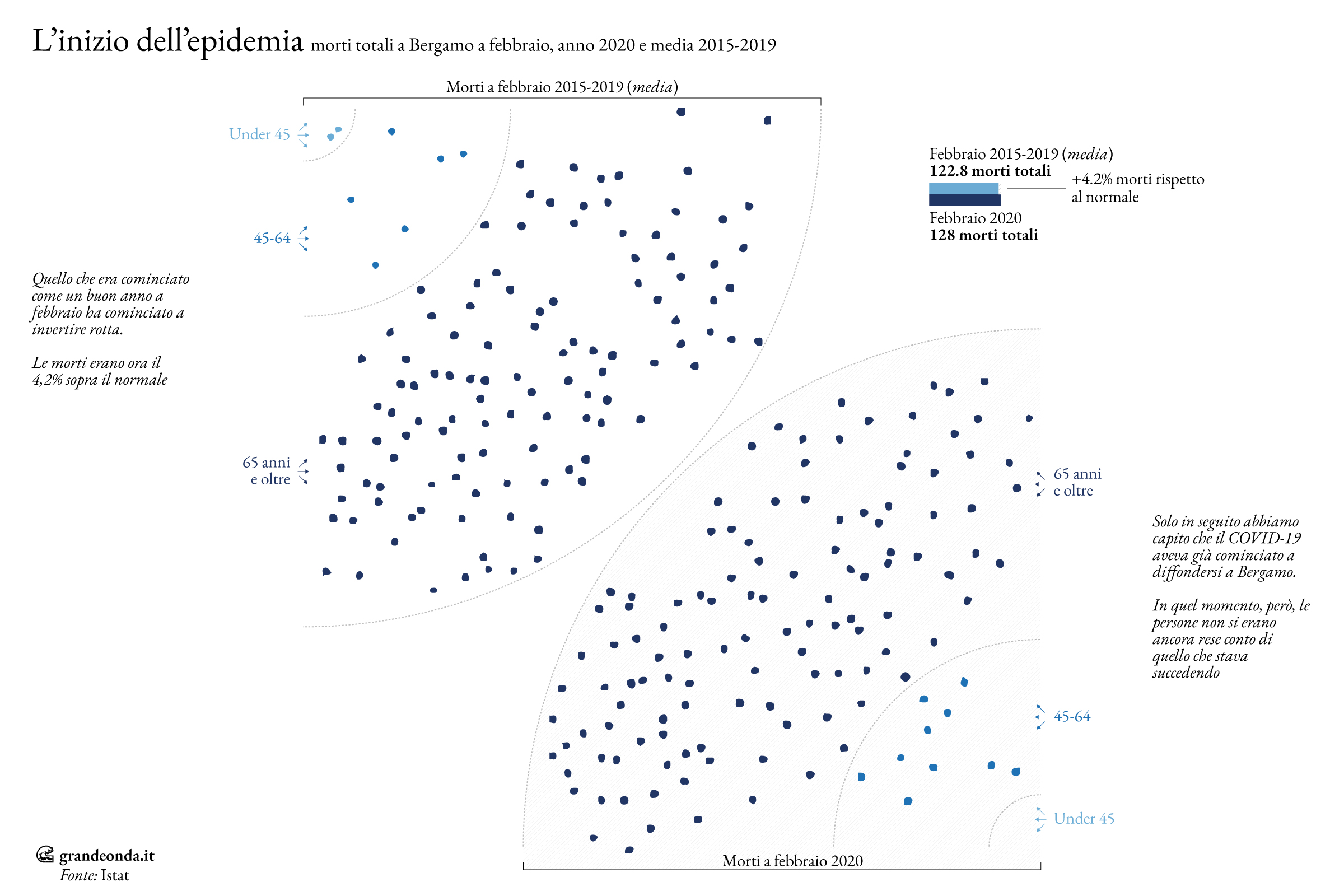

A quel punto la bassa marea aveva già cominciato a esaurirsi. Il numero di morti era cresciuto fino al livello degli anni passati, superandolo, e cancellando il periodo fortunato di gennaio. Un processo troppo lento e diffuso perché qualcuno se ne possa accorgere mentre ci si trova in mezzo. È anche qualcosa che non dovrebbe succedere, perché di solito non c’è ragione che così tante persone muoiano tutte insieme all’improvviso. Invece succede.

A febbraio, man mano che passano i giorni, puoi sentire nell’aria questo vago, crescente senso che c’è qualcosa non va. È come un lento, progressivo senso di annegamento. I casi aumentano, le pressione sale, ma l’istinto della mente resta allontanarsene. È solo un problema della Cina. Solo un problema di Codogno. Solo un problema di Bergamo, della Lombardia. Quanto vicino potrà mai arrivare?

Per quello che vale fra i sonnambuli c’ero anch’io. Mi sono preso il mio bel tempo prima di realizzare, come tutti. Non avevo idea di nulla, non avevo previsto nulla, non sapevo nulla.

Al più ricordo un momento, quando andai a festeggiare il carnevale in un paesino del Piemonte. La ragazza di un amico ebbe una brutta tosse per tutto il tempo, ma nessuno ci badò troppo. “Ce l’ho da un po’ di giorni e non se ne vuole andare”, mi disse a un certo punto. Per le strade c’erano parecchie persone, spesso molto vicine, che saltellavano inseguendo i carri e la loro musica. Guardandole a un certo punto ho il più fuggente secondo di imbarazzo, e come in certi sogni inquieti mi sembra di essere a un passo dallo svegliarmi, prima di scrollare le spalle e tornare a ballare.

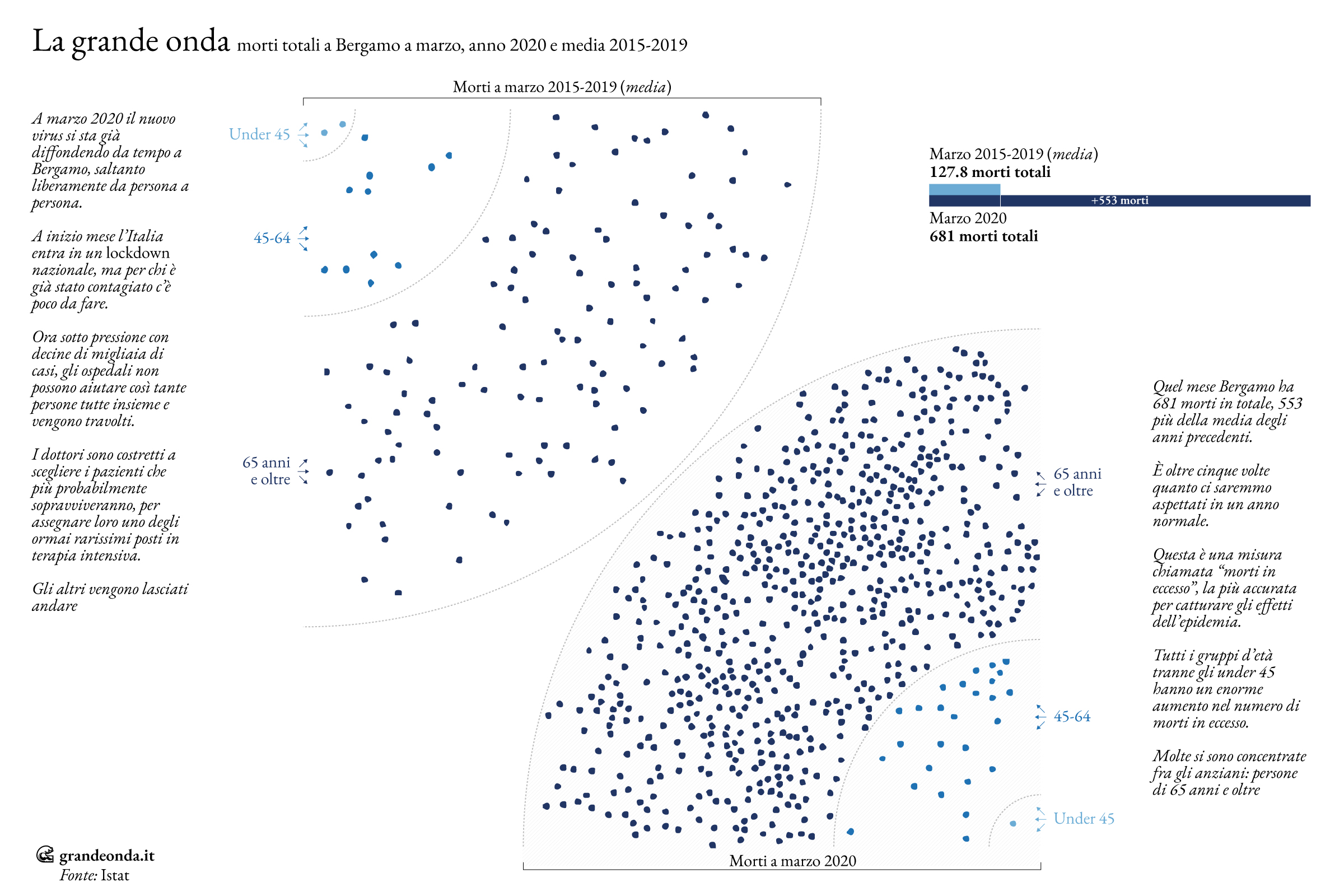

Un’epidemia è così pericolosa perché non succede niente finché non succede tutto. La grande onda si alimenta di corpi gonfiandosi esponenzialmente, raddoppio dopo raddoppio, fino a diventare a marzo la più grande massa blu che avessimo visto in decenni. L’inerzia a quel punto è troppa, e la mano dell’uomo non può più niente. Come in guerra, scompaiono le buone decisioni e ne restano alcune meno peggio di altre. Si può solo cercare di salvare il salvabile.

A infrangersi, su Bergamo e le sue valli, è un disastro che in molti non siamo riusciti a vedere. La somma dell’inimmaginabile, delle peggiori paure e di cattive decisioni che solo in città fa a pezzi centinaia e centinaia di famiglie. È il punto zero in cui salta tutto, non c’è più una società, un appoggio, un legame, niente. Resta solo la ricerca disperata, per sé o per i propri cari, di un pezzo di legno cui aggrapparsi per evitare di essere trascinati via.

Anche solo contarle attraverso i numeri, queste persone, diventa forse una cosa brutale e priva di senso.

Ogni volta che muore qualcuno si creano tanti vuoti, piccoli e grandi per quanto gli altri si sentivano vicini a quella persona. È il peso dei sopravvissuti, un’idea che mi fa ripensare a una cosa che mi è successa diversi anni fa.

Una sera la ragazza con cui stavo al tempo mi disse che suo padre era molto malato, che ormai non c’era più niente da fare. Lei non aveva nemmeno vent’anni, allora. Il giorno dei funerale aspettai fuori dalla chiesa, durante la messa, perché in quel momento da non credente mi sembrava la cosa giusta. Non che avessi la minima idea di cosa fare, in realtà.

Anni dopo, quando ci lasciammo dopo un periodo molto felice insieme, mi disse quanto sola si fosse sentita in quei giorni. Non so se avrei potuto fare di più, se chiunque avrebbe potuto fare qualcosa, ma non ha nessuna importanza. Il senso di colpa non è andato via, né a questo punto lo farà mai. Solo così ho imparato una di quelle cose ovvie, nel modo stupido e lento che ci vuole a volte a imparare le cose ovvie.

E cioè che i funerali non si fanno per i morti. I funerali si fanno per i vivi.

Capitolo 2. Sopravvissuti

L’ospedale che ho visitato spesso era di gran lunga il più bello che avessi mai visto. Una fontana sempre accesa nel grande ingresso, l’ascensore trasparente e silenzioso, ampi vetri da cui osservare i boschi intorno, un tetto con sinuose travi di legno scuro. Il bel rosso scuro delle foglie nel vento dicembrino. Non serviva grande immaginazione per vederci un bell’agriturismo di collina, di quelli dove scappare non appena si può.

Certo quasi ogni posto sarebbe stato meglio del buco in cui mia madre era ricoverata prima, dove dimenticavano persino a che ora darle le medicine.

In settimane e settimane di visite, sia quando l’onda era di piena che nei momenti di tregua, l’impressione è stata sempre quella del vuoto. Un cenno della testa alla persona di guardia al termoscanner, un “grazie” all’infermiere o infermiera di turno che prendeva i vestiti puliti. Un secondo scarso d’interazione umana prima che la grande porta rossa del reparto si chiuda un’altra volta, e per oggi basta così. Per il resto non una persona in giro, un rumore, una distrazione.

In un corridoio c’erano delle sedie perfettamente disposte, come in un auditorium o sala concerti, che mi hanno fatto venire in mente Chernobyl appena dopo l’evacuazione. In quei mesi l’ospedale sembrava un posto in cui il momento delle persone pareva finito così in fretta che era come si fossero delicatamente disintegrate un istante prima, senza lasciare tracce, mentre il resto del mondo non ha ancora fatto in tempo a notare niente.

Certo esiste silenzio e silenzio. Quello degli ospedali sovraccarichi durante la pandemia non è silenzio di quiete o di pace, ma nervoso di sudore, lacrime e fatica. Che non dà il tempo di tirare il fiato. Lo stesso che c’era a casa la sera prima dell’operazione di mia madre, di una qualità diversa da ogni altro silenzio che mi era mai capitato prima. In ospedale dietro ogni porta chiusa si accumulano pazienti su pazienti su pazienti. Anche il personale più veterano non ha mai visto niente del genere.

Il virus prende un corpo sano, il prodotto di miliardi di anni di evoluzione, e lo trasforma in un una macchina sciocca, un burattino che ha il solo scopo di duplicarlo all’infinito. Lasciato a sé non infetta solo le persone, ma la società intera finché ogni cosa diventa COVID. Prima una cellula, un organo, un paziente, poi tre, otto, tutto il reparto, l’intero l’ospedale, la città, regione e nazione, continente e pianeta: fino all’ultimo spazio. Prima è la vita di una singola persona che a un certo punto comincia a girare solo intorno alla malattia, poi è il lavoro, l’economia, la società. Tutto viene divorato, in una macchina a fame infinita, dai massimi sistemi giù fino alle conversazioni quotidiane che alla fine ruotano sempre intorno a quello. Il contagio fisico è nei corpi, ma gli effetti della pandemia costringono la specie umana a trasformarsi in specie COVID fino a data da destinarsi. Il resto diventa irrilevante e deve essere messo da parte.

Nella memoria collettiva il ricordo di cosa significa combattere questo genere di nemico è andato perso. Non ci sono grandi monumenti, cerimonie, giornate del ricordo, e quel poco che esiste è rimasto in ombra per decenni se non secoli. “La nostra memoria storica delle epidemie è breve, ed è naturale che sia così”, ha ricordato Jessica Play, che sovrintende alcune stazioni storiche di quarantena nella remota isola di Réunion, Oceano Indiano. “È una memoria di morte e sofferenza, cose cui preferiremmo non pensare”. E infatti non abbiamo mai visto una bandiera a mezz’asta perché qualcosa così è successo al più un secolo fa, troppe generazioni indietro per pensare che possa capitare ancora. Chi ha anche solo un nonno o una nonna che gli ha raccontato quella storia lontana, di quando i soldati morivano al fronte forse più per un virus che non per la guerra per far finire tutte le guerre?

La “pandemia dimenticata”, l’ha definita qualcuno. Troppo in là nel tempo per ricordare che fra tutte le crisi della storia umana quella contro le malattie ci porta al più disumano e indifferente dei nemici. Anche il killer più spietato, il dittatore più feroce—l’animale più affamato—può avere almeno un granello minuscolo di qualcosa con cui identificarci. Ma contro la malattia non esiste diplomazia o trattativa, sotterfugio o ragionamento, supplica o pietà. C’è chi per restare nello spirito dei tempi ci ha provato, nemmeno ci fosse da vincere una campagna elettorale, ma la realtà è alla fine semplice: un virus non lo puoi prendere in giro. Così la nostra specie regredisce verso l’imperativo più brutale, freddo e primitivo.

La pura, semplice sopravvivenza, dove però per una volta le perdite contano sempre e soltanto da un solo lato.

Dopo la prima onda, un’estate di pausa confusa e sorpresa, con l’autunno arriva anche la seconda. Questa volta non è uno tsunami concentrato solo su alcune aree, ma una piena generalizzata che arriva anche ai luoghi risparmiati in primavera. Molti sapevano che sarebbe potuto succedere, che anzi era probabile, ma non ha aiutato.

Durerà mesi, con conseguenze ben peggiori.

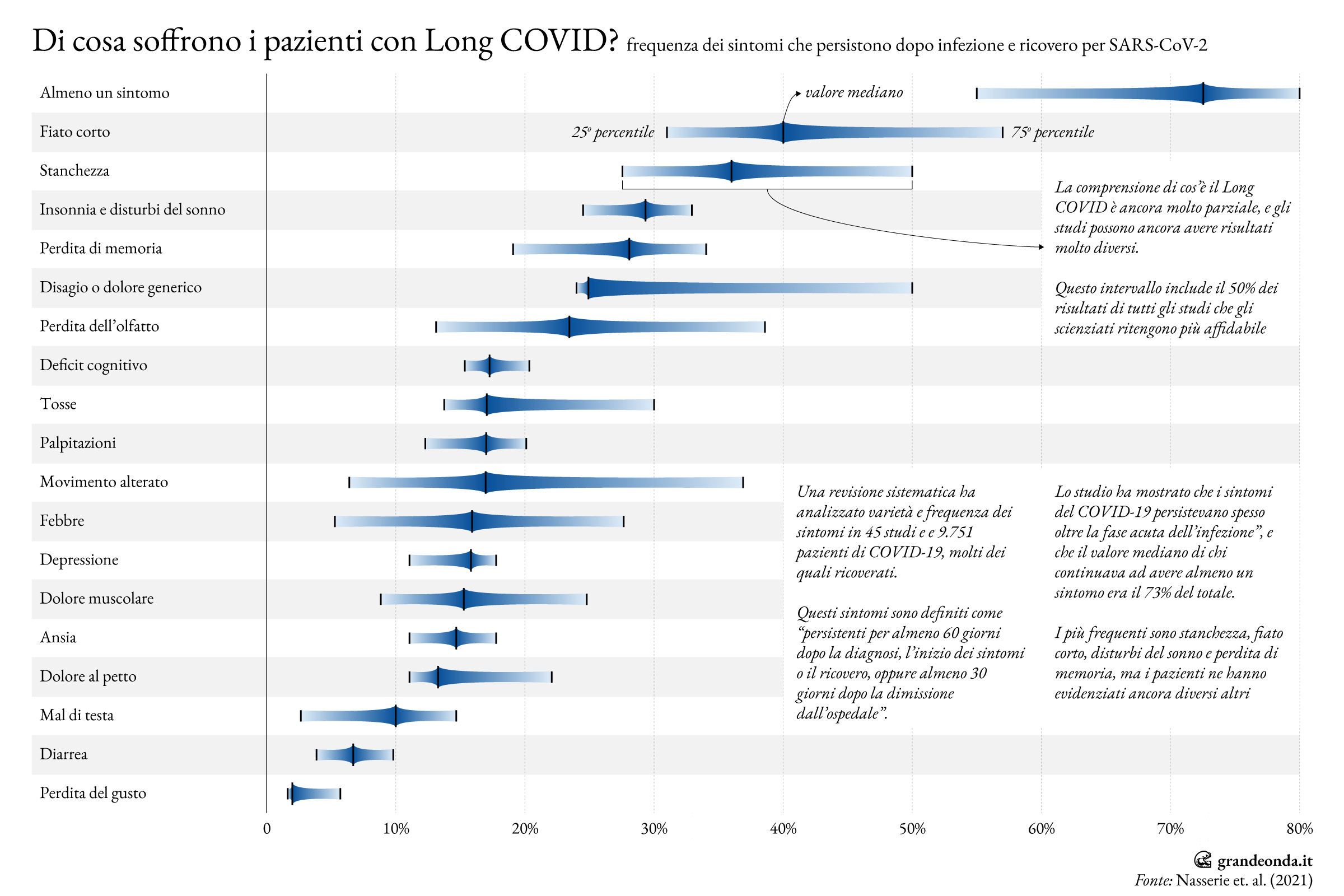

Le morti sono forse la parte più visibile dell’epidemia, ma per tanti sopravvissuti anche la guarigione può essere un processo complicato e doloroso. Un esempio è quella costellazione di problemi che a un certo punto abbiamo imparato a conoscere come Long COVID, che a volte colpisce chi ha superato la fase acuta della malattia continuando a tormentare le persone anche per mesi.

“Al momento sembra che dietro i sintomi da Long COVID ci sia più di un solo meccanismo”, spiega Domenico Somma, ricercatore in immunologia all’università di Glasgow. “Lo si capisce anche dal fatto che alcuni pazienti ne hanno i sintomi già durante la fase acuta della malattia, nella prima settimana, e che poi persistono per settimane o mesi. Altre persone invece sviluppano i sintomi direttamente dopo che sono diventate negative al tampone. Il virus è in grado di infettare diversi tessuti del corpo, non solo i polmoni ma anche il cuore, e a seconda dei danni che riesce a fare a questi organi può creare sintomi duraturi o addirittura permanenti.

In alcune persone è in grado di generare una risposta abnorme del sistema immunitario, che riesce a sconfiggere il virus ma rischia di fare più danni del virus stesso. È il caso della ormai famosa tempesta citochinica che può avvenire nella fase acuta della malattia e sembra che sembra sia dietro ad alcuni dei sintomi da Long COVID. Il sistema immunitario ha eliminato il virus ma non è riuscito a spegnersi correttamente e così inizia a danneggiare i tessuti. Sembra questo il caso per i sintomi da Long COVID dovuti al sistema nervoso”.

Il Long COVID sembra manifestarsi in tutte le sfumature fra un leggero fastidio fisico e una serie di problemi gravi e invalidanti. Proprio questa estrema variabilità rende complicato capire esattamente quanto spesso si verifica e come mai.

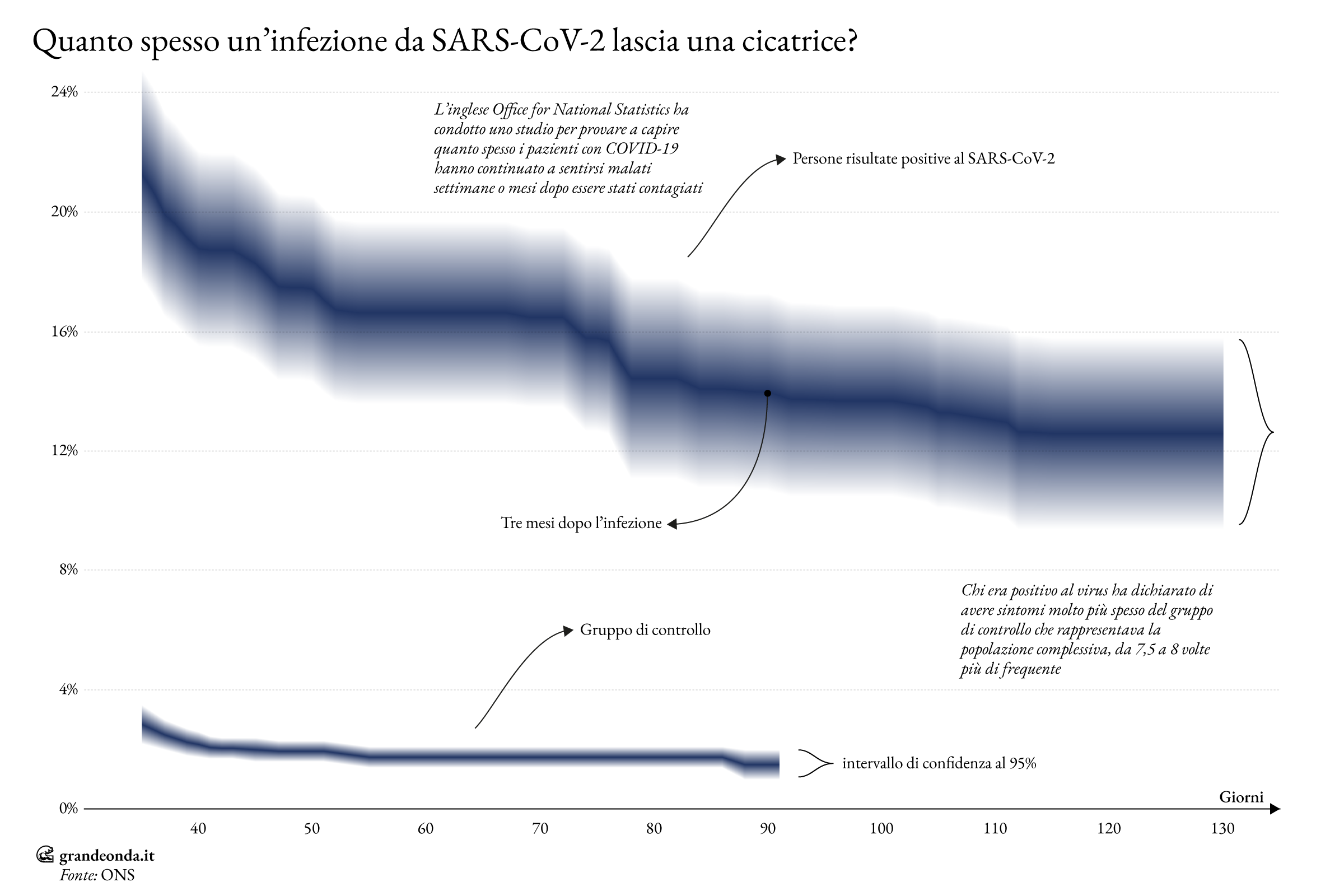

Per cercare di capirlo l’istituto di statistica inglese ha confrontato due gruppi di persone, uno composto di persone risultate positive al virus e un altro a rappresentare la popolazione generale. I membri del primo, è venuto fuori, riportavano di sentirsi poco bene parecchie volte più spesso del secondo. Questa differenza continuava a essere enorme anche a distanza di mesi. Non ne conosciamo ancora i dettagli esatti, dunque, ma a questo punto è fuori di dubbio che qualcosa c’è.

“Non è ancora chiara la ragione”, continua Somma, “ma durante la malattia il sistema immunitario inizia a produrre degli anticorpi che attaccano il proprio corpo in un modo molto simile a quello che succede con le malattie autoimmuni. Questo processo sembra alla base dei sintomi Long COVID ai reni e articolazioni. L’ultimo meccanismo è che nonostante si sia diventati negativi al tampone, e quindi il virus non è presente più nelle vie aeree, sembra che il virus si possa nascondere in altri organi del corpo. Questo causa ancora alcuni danni o comunque mantiene attiva la risposta del sistema immunitario. Purtroppo i sintomi da Long COVID sembrano essere generati da un mix di diversi processi, rendendo difficile lo studio e trovare una cura unica”.

Per chi è fortunato abbastanza da non venire contagiato resta il peso psicologico. Non posso parlare per altri, ma almeno descrivere la mia esperienza: l’orrore e l’impotenza di guardare milioni di persone morire senza poterci fare niente. La paranoia delle mani lavate a lungo, finché diventano rosse per l’acqua bollente. L’aria appiccicosa e calda, disgustosa, del respiro che torna indietro attraverso la mascherina; il mondo una macchia indistinta filtrata dagli occhiali appannati. L’alienazione e la solitudine di vivere soli, a centinaia di chilometri di distanza dalla famiglia e senza poter vedere gli amici per mesi.

Troppo, persino per uno che è solo anche quando sta in mezzo alla gente.

I colpi di tosse di mia madre mentre ci sentiamo, l’ossessione della sua febbre fino ai decimi di grado mentre il suo dottore finge che non sia nulla. Momenti di nulla emotivi interrotti a intervalli casuali dalla voglia di piangere, dalla sensazione di essere diventato una bambolina di cristallo che può andare in pezzi al minimo tocco, una statua di sabbia dispersa dal vento. Un senso generale di progressiva disintegrazione dell’anima. Certe brutte idee messe da parte a fatica, in anni e anni, tornano a galla, implacabili.

È qualcosa di difficile anche da descrivere, che nessuno può vedere ma non per questo meno reale di aghi, tubi, siringhe, respiratori.

La neuropsicologa Tiziana Metitieri mi ha spiegato che quando si parla di questi temi bisogna stare molto attenti. “La comunicazione sul disagio psicologico in questi tempi di pandemia soffre di generalizzazioni e allarmi”, dice, “che non solo impediscono a chi osserva di avere un’informazione accurata ma che possono a loro volta amplificare la sofferenza e innescare crisi nelle persone più vulnerabili”.

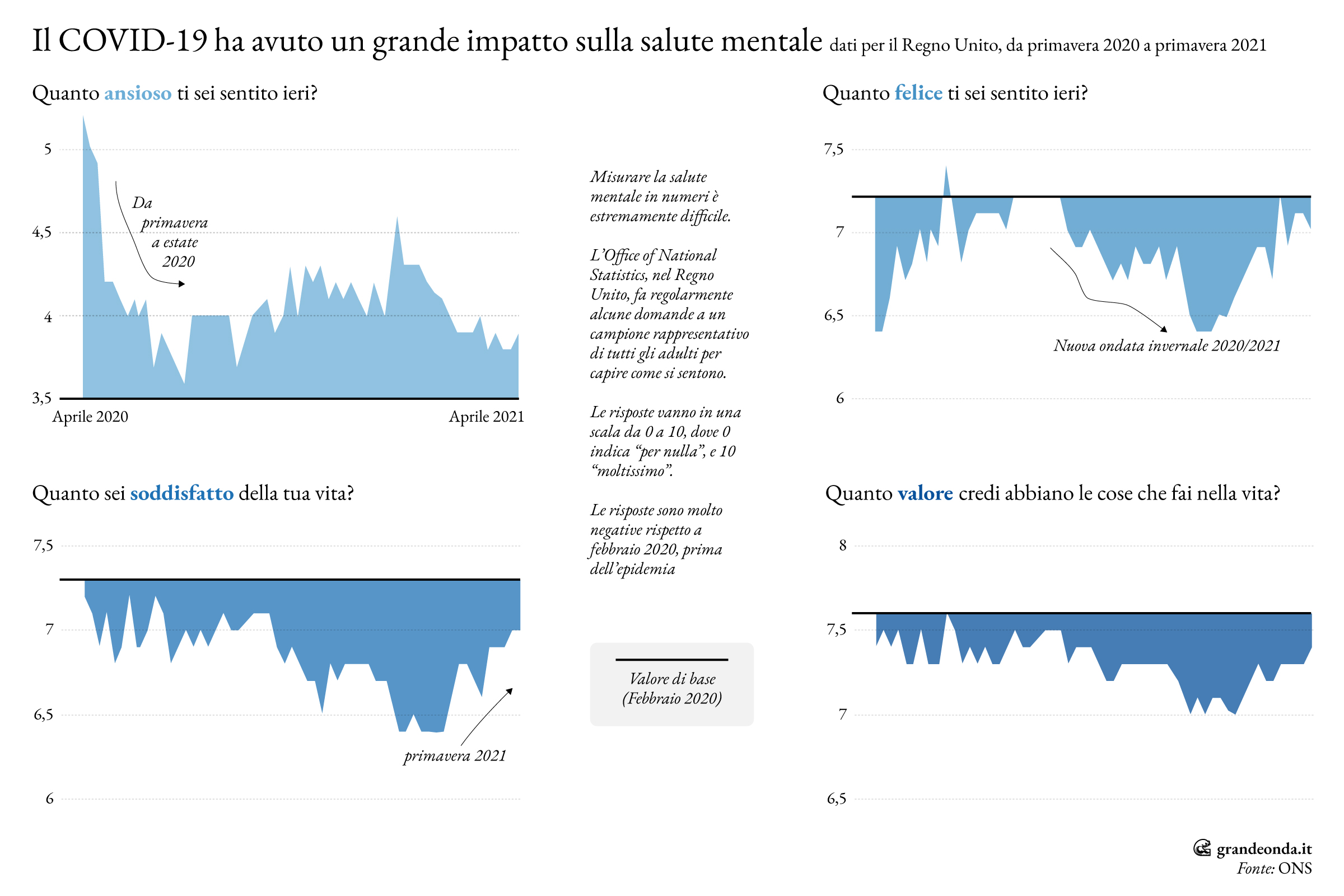

Da un lato, racconta, ci sono le risorse individuali che sono determinanti per adattarsi agli eventi avversi e ai cambiamenti imposti dalla pandemia, e quindi ridurre la vulnerabilità a depressione e ansia. Ma esiste anche un gruppo di persone molto più a rischio di altre.

“Come ha mostrato uno studio condotto in Inghilterra sui sintomi ansiosi e depressivi, essere donna, giovane, avere un basso livello di istruzione, un reddito inferiore o condizioni psicopatologiche pregresse, vivere da soli o con bambini erano tutti fattori di rischio per livelli più elevati di ansia e depressione all’inizio del confinamento. Nelle settimane successive, i sintomi si sono generalmente ridotti ma le differenze nelle esperienze tra i gruppi risultavano ancora evidenti nell’ultimo periodo di osservazione”.

Allo stesso tempo, continua Metitieri, “la pandemia ha portato alla luce i bisogni psicologici sommersi. Se fino a poco più di un anno fa sarebbe stato rischioso esporsi allo stigma sociale lamentando paura, scoramento, difficoltà a concentrarsi, a dormire, a mangiare, in risposta agli eventi avversi della vita, la situazione attuale di disagio condiviso e prolungato ne legittima lo spazio di espressione. Hanno trovato una più ampia visibilità nel dibattito pubblico anche i disturbi psicologici e psichiatrici”.

Argomenti delicatissimi, che come il tema dei suicidi possono e devono essere discussi ma tenendo bene a mente le conseguenze. Per esempio si è parlato di una crescita nel numero di persone che si tolgono la vita ma, sottolinea la neuropsicologa, “al momento i dati di diversi paesi non mostrano un incremento dei suicidi”, per quanto “l’andamento dovrà continuare a essere monitorato, anche in considerazione della crisi economica che segue quella sanitaria”.

In questo “non aiuta una campagna mediatica fatta di allarmi e di narrazioni che presentano il suicidio come una scelta accettabile. Si tratta di messaggi potenzialmente pericolosi, perché è accertato il ruolo dei media nei processi di emulazione. Il messaggio che dovrebbe essere diffuso invece è che le situazioni di crisi possono essere superate, rivolgendosi ai servizi di supporto”.

“Quello che è certo”, conclude, “è che finora è stato fatto molto poco per campagne di educazione rivolte alle famiglie e alle scuole, e per costruire una rete di servizi territoriali”.

L’esperienza che ho raccontato è solo la mia, ma non credo sia unica. Ho visto amici in condizioni psicologiche che mai avrei anche solo immaginato qualche anno fa. Alcuni dei loro racconti somigliano a quello che mi è successo il giorno dell’operazione di mia madre.

Il giorno prima il chirurgo ci aveva avvisati che, date le sue condizioni, difficilmente ce l’avrebbe fatta. Quella mattina sono uscito a prendere un caffè con un’amica, e nonostante cercassi di ricacciarlo indietro sentivo qualcosa salire da un punto esatto nel retro della mia testa. Era come se sulla realtà calasse un pezzo di plexiglas sempre più spesso e opaco. Razionalmente, nel fisico, sono lì, eppure sento che le cose diventano lontane e lontane. Il punto nodale arriva qualche ora dopo, mentre sono in un supermercato con mio padre. Mettere in ordine i pensieri diventa difficile, impossibile, finché il fiato non si fa corto e faccio fatica a respirare. A quel punto l’universo diventa un solo blocco informe al calor bianco, luccicante più di mille soli, né saprei nemmeno fare due più due. È la miopia estrema della mente.

Chissà cosa sarebbe successo se non fosse arrivata una telefonata per avvisare che l’intervento era finito e mia madre era viva.

Di certo so che è un tipo di dissociazione che non augurerei alla persona che detesto di più. Moltiplicarlo per le tantissime persone su cui l’epidemia e l’isolamento possono aver portato a qualcosa del genere rende, forse, l’idea del peso delle conseguenze invisibili. Questo è solo quello che è capitato a me, e io sono uno dei fortunati. Non sono un genitore, e così non posso nemmeno cominciare a immaginare di quanto si sono moltiplicate le domande per chi lo era. Mando i bambini a scuola? E cosa perderanno se non lo faccio? Non rischieremo, io o loro, di contagiare i nonni? Non sto nemmeno a chiedermi se si sono preoccupati di quanto i figli potrebbero contagiare loro, perché assumo che ogni padre o madre correrebbe il rischio, pur di assicurargli un futuro. Ma poi chi si occuperà dei bambini se mi succede qualcosa? Sarebbe giusto lasciare la mia partner, il mio partner, a farcela da soli? E ce la farebbero, poi?

Domande su domande su domande, e nessuna vera risposta.

Capitolo 3. Il principio di San Matteo

Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.

La parte finale della parabola dei talenti di Gesù, come la racconta San Matteo nel suo vangelo, descrive le parole di un signore all’ultimo dei suoi tre servitori. Prima di un lungo viaggio aveva affidato loro alcune somme di denaro: cinque, due e un talento. Il primo servitore li investì e ne guadagnò altrettanti, e così il secondo. L’ultimo invece per paura nascose il suo unico talento in una buca, conservandolo ma non ricavandone niente. Al suo ritorno il padrone lodò i due servitori ma punì l’altro, pure era il più povero e timoroso.

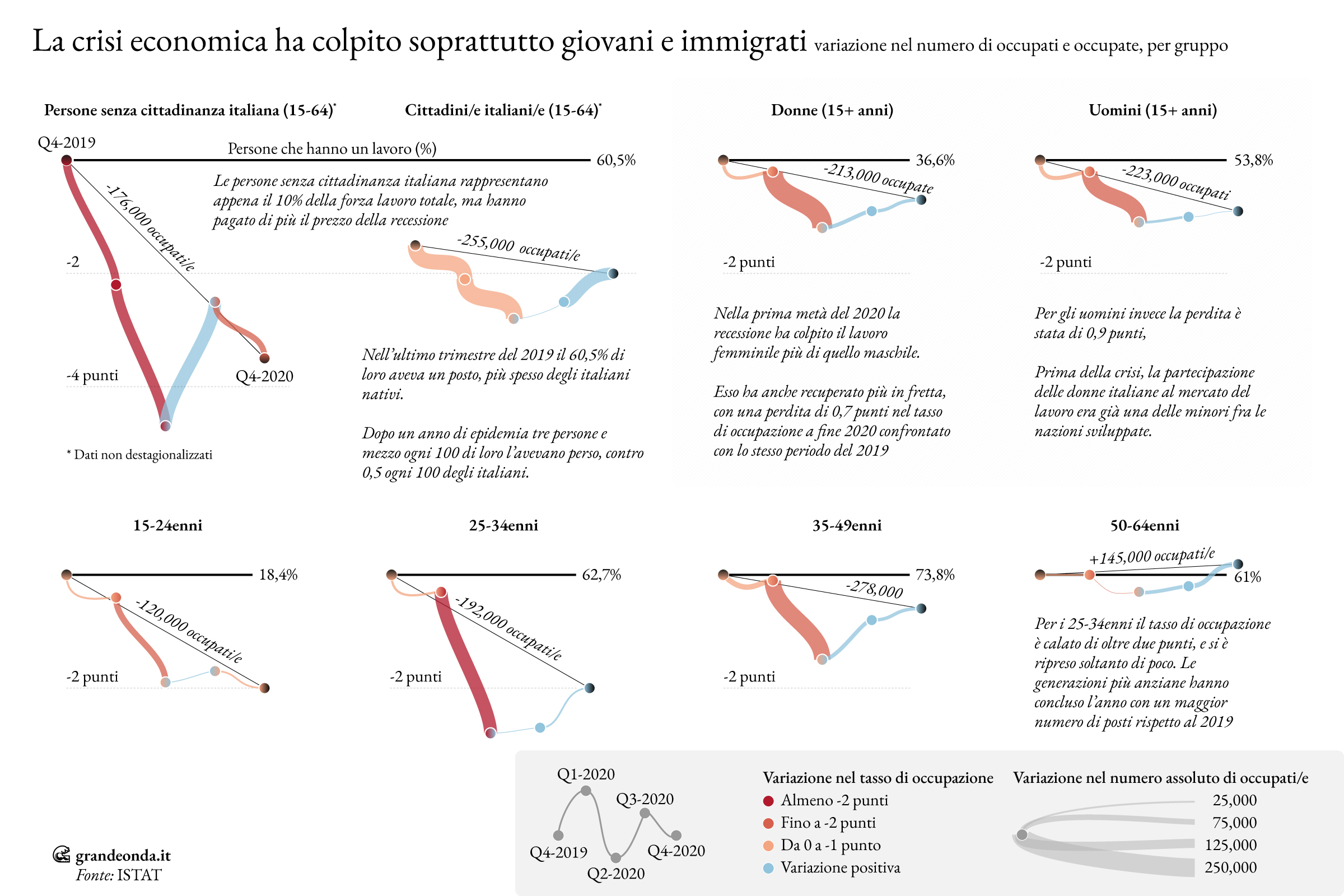

A chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. I ricchi si arricchiscono sempre di più, i poveri si impoveriscono sempre di più: questo è il modo in cui di solito si riassume il concetto. Non dev’essere semplicissimo per un teologo giustificare l’idea a una sensibilità moderna. Ma al di là del suo insegnamento morale, è un principio all’opera ogni volta che c’è stata una crisi. Abbiamo visto i gruppi più deboli—giovani, donne, immigrati, minoranze—soffrire le conseguenze peggiori della recessione del 2009, e poi di nuovo quando l’emergenza sanitaria si è trasformata in economica.

Chiudere interi settori per evitare il contagio e proteggere la salute delle persone è stata una decisione che forse non è troppo sbagliato definire disperata, ma a quel punto inevitabile a meno di lasciare che il virus infettasse l’intera popolazione. Gli effetti hanno mandato fuori scala molti degli indicatori che usiamo di solito per capire come vanno le cose.

“Siamo di fronte a un congelamento di ampi settori dell’economia”, spiega l’analista Mario Seminerio, “non esiste paragone con recessioni passate, ovviamente, da nessuna parte al mondo”. Nel 2020 la contrazione dell’economia italiana è la terza peggiore fra le nazioni sviluppate dopo Spagna e Regno Unito, altri due paesi molto colpiti dall’epidemia. I numeri sono spesso senza precedenti, a parte periodi di guerra, da che abbiamo concepito strumenti per misurare l’economia.

“Durante la pandemia”, continua Seminerio, “la soppressione delle attività economiche ha colpito soprattutto il settore dei servizi, cioè tutte le attività che coinvolgono il contatto diretto tra persone. Questo ha causato il collasso del settore dell’ospitalità (turismo, ristorazione) e del commercio al dettaglio. L’incidenza mediamente elevata del turismo sul PIL italiano rispetto agli altri paesi ci ha penalizzato. Anche la diffusa presenza di una economia sommersa, relativa al settore dei servizi, e che è stata colpita duramente dai lockdown è alla base della maggior sofferenza del nostro paese. In sintesi, analogamente a quanto accade in altri paesi, la manifattura alla fine ha retto ed è in via di recupero, il terziario (avanzato e arretrato, come quello che si trova in Italia), resterà in sofferenza sino alla fine della pandemia. Questo spiega la peggior performance della nostra economia”.

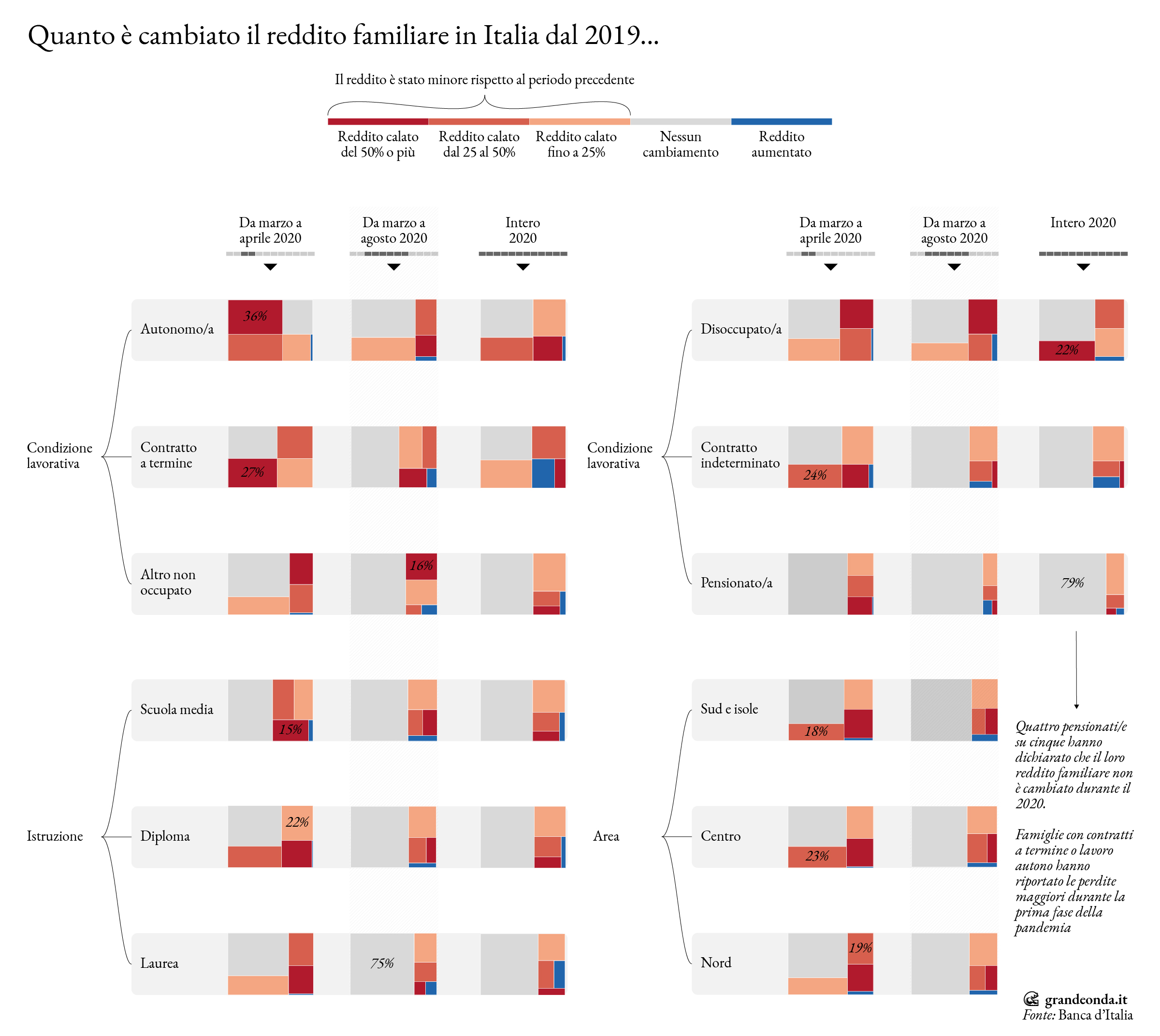

Per italiani e italiane una differenza importante, rispetto agli altri paesi, è che l’aiuto da parte dello stato è stato spesso scarso e inefficace. È andato meno spesso a chi davvero ne aveva bisogno. Molte nazioni hanno predisposto diverse misure per cercare di mitigare l’impatto della recessione, facendo più debito per sostenere le famiglie. Il risultato è stato che in diverse economie avanzate i redditi, nel complesso, hanno tenuto.

In Italia invece il welfare funziona male, e i soldi spesi tendono ad arrivare poco ai poveri e più agli altri. Così è stato anche nel 2020, quando addirittura secondo un’analisi Eurostat siamo stati fra i pochissimi dove la classe media ne ha beneficiato più di chi era povero. Questo è un problema storico, tanto che già in precedenza uno studio OCSE aveva trovato che ai più poveri va l’8% dei trasferimenti e ai più ricchi il 43%, ma reso forse ancora più evidente dall’epidemia.

Un colpo del genere alle famiglie italiane, già così pesante, si è poi distribuito in maniera diversa fra loro. I gruppi che già partivano da condizioni svantaggiate hanno sofferto di più, mentre gli altri sono riusciti a evitare gli effetti peggiori. L’effetto più visibile lo vediamo nel lavoro, dove tanti fra gli impieghi già meglio pagati potevano continuare a essere svolti in remoto senza grandi cambiamenti. I lavoratori anziani si trovavano in una posizione privilegiata per tutele e diritti e hanno potuto goderne, perdendo poco, mentre la situazione opposta di altri gli è costata parecchio.

“Come in tutte le crisi”, racconta Andrea Garnero, esperto di mercato del lavoro all’OCSE, “il gruppo di età più colpito è quello dei giovani. Succede sempre così perché hanno contratti a termine che li rendono più facili da licenziare o da non rinnovare. C’è stato dibattito sul ruolo delle donne, e anche se c’è chi interpreta i dati in maniera un po’ diversa credo che in termini di lavoro abbiano pagato di più degli uomini. Oltre tutto, in Italia e non solo, sono la maggioranza delle persone che lavora nel sistema sanitario e quindi in prima linea, in trincea contro la pandemia”.

A questo si aggiunge un altro problema storico, ovvero il ruolo delle donne italiane nel farsi carico di buona parte dei lavori domestici e di cura dei figli. E, viceversa, della tendenza degli uomini italiani a occuparsene pochissimo. Già in tempi normali il rapporto fra i sessi in Italia è fra i meno paritari nelle nazioni sviluppate, tanto che le donne italiane in media impiegano in lavoro, faccende domestiche e così via un’ora e mezza più degli uomini, tutti i giorni. Con la chiusura delle scuole e il lavoro da casa è del tutto plausibile che proprio loro si siano caricate di buona parte del peso aggiuntivo. È però una supposizione, perché dati per confermarlo ancora non ce ne sono.

Conseguenze molto negative ci sono state anche per “immigrati e persone che lavorano in nero”, continua Garnero, “per le quali abbiamo visto qualche forma di emersione, ma si è trattato comunque soltanto di interventi temporanei, legati al primo lockdown di primavera”.

C’è poi un altro gruppo di persone da ricordare. Dal punto dei vista dei redditi, le indagini della banca d’Italia mostrano che le famiglie composte da lavoratori o lavoratrici in proprio hanno sofferto molto, in particolare durante i due mesi di lockdown più acuto, in primavera. Soltanto una piccola parte di loro ha dichiarato di non aver subito perdite di reddito. Anche considerando l’intero 2020 la situazione migliora un po’, ma comunque oltre metà di queste famiglie si è in qualche misura impoverita.

Le famiglie composte da pensionati, d’altra parte, hanno riportato solo raramente un calo nel proprio reddito. Allo stesso tempo sappiamo che le persone anziane sono le meno esposte alla povertà, al contrario dei giovani che devono sopravvivere con redditi spesso molto bassi, lavori instabili, affitti da pagare, enormi difficoltà nel mettere su famiglia.

L’idea che una pandemia colpisce tutti allo stesso modo è in buona parte un mito. Per il virus un corpo è solo un corpo, ma secoli di epidemie e in particolare la lezione della peste nera hanno insegnato ad alcune persone che era il caso di fare qualcosa per proteggere i propri interessi. Come ricordano Guido Alfani e Alessia Melegaro nel loro Pandemie d’Italia, “il suo impatto fu enorme anche perché essa colse del tutto di sorpresa, e sostanzialmente impreparata, l’Europa medievale”. Ma già nel Quattrocento “la malattia acquisì una precisa connotazione sociale, diventando tendenzialmente peste dei poveri e concentrandosi sugli strati più umili e meno qualificati”.

Da un punto di vista economico, ricordano gli studiosi, un livello così alto e imprevisto di mortalità fece saltare i meccanismi ereditari consentendo a pochi individui di impossessarsi di enormi patrimoni immobiliari. Nella confusione molti si trovarono a ereditare da parenti morti di peste proprietà frammentate e dunque poco fruttifere, e preferirono cederle. Il risultato fu una maggiore concentrazione della ricchezza, e dunque un aumento della sua disuguaglianza. Ma ci fu anche un’altra conseguenza importante. Dal Quattrocento, quando le cose si erano fatte più stabili, le grandi famiglie italiane cominciarono a usare sempre più spesso una serie di strumenti sociali e giuridici per salvaguardare il proprio patrimonio e i propri interessi anche in caso di una nuova grande peste.

Il loro eco riverbera ancora debolmente, secoli dopo, in lontanissimi discendenti. Sono quei profondi meccanismi economici e sociali che ancora oggi rendono malattia e povertà più diffusi fra deboli, poveri, chi era in una posizione difficile già per cominciare.

Per scuoterli pare serva la cosa più vicina all’apocalisse che l’umanità abbia mai visto.

Capitolo 4. Anelli

Non dobbiamo farci sedurre troppo dal potere della metafora. Un’onda è un’onda, un’epidemia è un’epidemia. Una differenza fondamentale sta nel ruolo delle persone, che in un caso è irrilevante e nell’altro essenziale.

Per certi aspetti uno tsunami è come un asteroide o un terremoto, nel momento in cui arriva non c’è davvero qualcosa che possiamo fare per renderlo meno distruttivo. In questo senso un’epidemia come quella di COVID-19 è l’esatto contrario. Nelle fasi iniziali per un virus ci sono due grandi ostacoli da superare: la capacità saltare da una specie all’altra, e poi quella trasmettersi da persona a persona.

Fatto questo l’epidemia diventa letteralmente qualcosa che dipende solo come gli essere umani reagiscono, sia nei loro corpi che in senso più generale nella società. Un meccanismo in cui in un certo senso il feedback diventa il sistema stesso, tanto è importante. Nel breve termine gli aspetti biologici sono dati, perché non possiamo controllare il modo in cui il nostro corpo reagisce alla minaccia. Potremmo provare con trattamenti e farmaci che ci aspettiamo funzionare in base alla nostra esperienza precedente, ma per capire poi se davvero sono efficaci servono studi, personale, pazienti, tempo.

Proprio il tempo è forse la risorsa più scarsa. Se a un certo punto arriviamo a un farmaco super efficace va benissimo per il futuro, ma che succede se nel frattempo si sono già infettati quasi tutti? Come ha mostrato l’esperienza di Bergamo, sono bastati meno di tre mesi per passare dal paziente zero a un’infezione di massa con risultati devastanti. La tecnologia non è abbastanza rapida per stare dietro a una crescita esponenziale del genere.

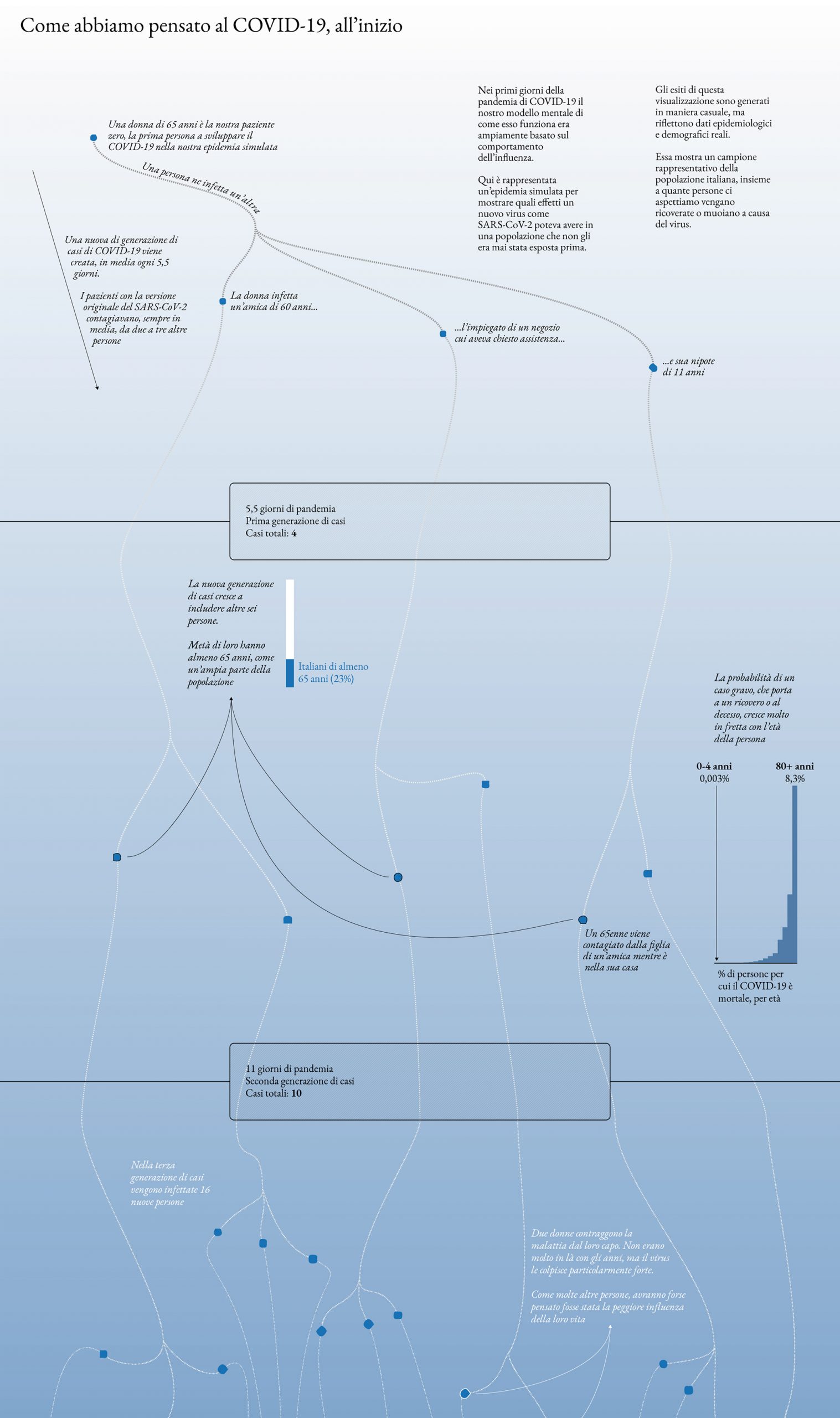

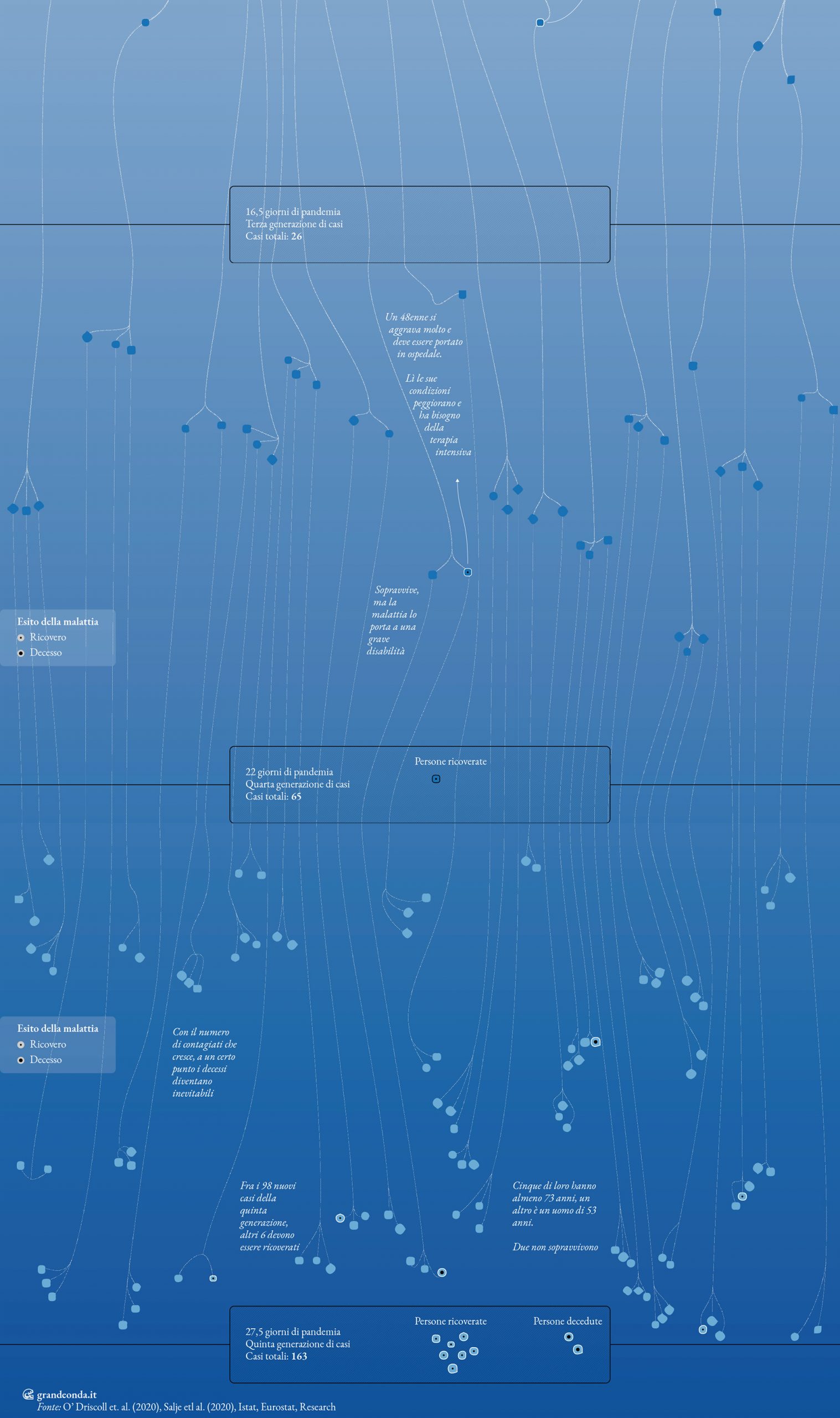

Se una risposta iniziale deve esistere, dev’essere di natura non farmaceutica. Questo rende fondamentale capire come abbiamo pensato al virus e a come combatterlo, e in che modo il nostro modello mentale si è adattato alle nuove evidenze che sono emerse man mano. C’è un vecchio detto secondo cui “i generali combattono sempre l’ultima guerra”. Buona parte di questa pandemia è stata combattuta contro l’ultimo virus. Eravamo i francesi barricati dietro la linea Maginot mentre i nazisti facevano indisturbati il giro dei Paesi Bassi.

In occidente diversi piani pandemici sono stati modellati sull’influenza, nell’aspettativa che la prossima grande epidemia sarebbe arrivata da uno di quei ceppi virali. Questo ha generato una serie di raccomandazioni di sanità pubblica che, una volta arrivato il COVID-19, sono state riprese e ripetute al pubblico in maniera quasi automatica.

Per molti aspetti si tratta di un processo del tutto normale. In mancanza di informazioni su un fenomeno nuovo ci appoggiamo su quello che sappiamo già, con l’idea però di aggiornare il nostro modello mentale in base agli studi che arrivano. Eppure questo secondo e fondamentale passaggio è stato spesso molto lento, a volte proprio ignorato anche quando tutte le evidenze ormai puntavano da un’altra parte. Il problema fondamentale è che il SARS-CoV-2 aveva caratteristiche del tutto diverse.

Il modo in cui abbiamo pensato al virus all’inizio era di qualcosa che, come l’influenza, si trasmetteva in maniera relativamente regolare, tramite contatto diretto e ravvicinato fra persone o attraverso il tocco di oggetti contaminati. Ogni persona ne contagiava in media due o tre, e così via. In un ospedale che ho visitato di recente avevano ancora alle pareti uno dei primissimi manifesti informativi pubblicati dalle autorità sanitarie. Pulisci le superfici, scrivevano fra le altre cose, usa la mascherina solo se sospetti di essere malato. Raccomandazioni che studi successivi hanno trovato essere poco rilevanti quando non del tutto sbagliate, e comunque durate mesi.

Certo la scienza funziona così, per piccoli passi; miglioramenti graduali. E sicuramente gli istituti di sanità pubblica si trovano in una posizione difficilissima, a dover tradurre rischi poco compresi in suggerimenti concreti, sempre sul filo del troppo o del troppo poco. Ma a che servono i nuovi studi se poi è tanto difficile cambiare idea? Quanto sono utili raccomandazioni che arrivano solo una volta che buona parte del danno è già stato fatto?

Di prove che il SARS-CoV-2 fosse ben diverso da un comune virus influenzale ne sono arrivate parecchie, e anche molto presto. Il 26 gennaio 2020, quando ci sono ancora appena 2mila casi confermati in totale, scienziati cinesi annunciano che il virus può essere trasmesso anche da persone asintomatiche. Nonostante questo le politiche di test continuano spesso a raccomandare tamponi soltanto a chi presenta sintomi. Il 29 gennaio l’ufficiale sanitario di New York Oxiris Barbot consiglia alle persone di non badare alla disinformazione sui social media, come l’idea che il virus possa essere contratto da una persona che non ha sintomi. “Non c’è ragione di evitare metropolitana e ristoranti, o di cambiare la nostra routine quotidiana”, dice. Poco più di un mese dopo la città diventerà l’epicentro dell’epidemia negli Stati Uniti, con decine di migliaia di morti.

Grazie al lavoro di alcuni dei migliori epidemiologi del mondo abbiamo avuto quasi subito delle stime su alcuni parametri fondamentali del patogeno, come il suo numero di riproduzione di base—il famoso R0. Le migliori disponibili già a partire dai primissimi dati dei contagi a Wuhan, poi rivelatesi in gran parte corrette, suggerivano che in media ogni persona infetta ne contagiasse altre due o tre.

In media sono le due parole fondamentali. Quando usiamo questo concetto statistico ci aspettiamo che ci dia informazioni utili sul modo in cui è formata una distribuzione di valori. Spesso in effetti è così, ed è uno strumento utilissimo. L’altezza delle persone per esempio segue la nostra intuizione. Tante sono intorno alla media e man mano che ce ne allontaniamo troviamo, sempre più raramente, individui molto alti o molto bassi. D’altra parte con la ricchezza la cosa smette di funzionare così bene. Se facciamo una festa con i nostri amici il valore medio del nostro patrimonio può rappresentare bene o male un valore sensato. Quando però si presenta a sorpresa Elon Musk per scroccare un drink i suoi miliardi non ci rendono di colpo tutti milionari.

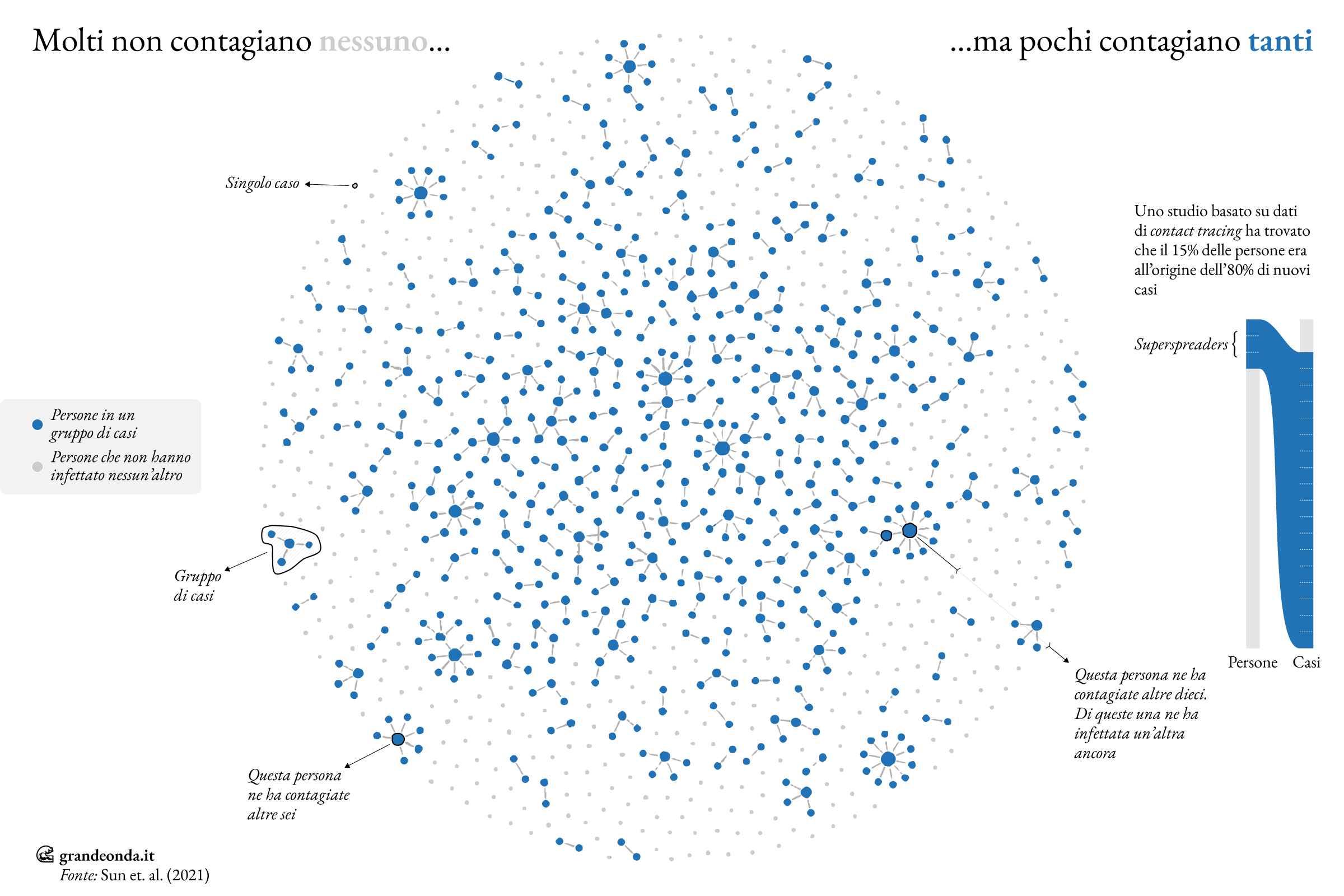

I contact tracer incaricati di studiare come avvengono i contagi stavano osservando qualcosa di molto strano. Mettendo in fila tutti i casi il valore medio di due o tre contagi per infetto continuava a venire fuori, ma si trattava della somma di situazioni completamente diverse fra loro. La maggior parte delle persone non contagiava nessun altro, mentre solo una piccola parte era invece responsabile di quasi tutte le infezioni. Il virus non si diffondeva affatto gradualmente in piccoli salti come l’influenza, ma quasi del tutto in grandi infezioni di tante persone alla volta.

Michele Tizzoni, epidemiologo alla Fondazione ISI, sottolinea che con un virus di questo tipo “l’epidemia si diffonde con eventi esplosivi di superspreading [superdiffusione], affiancati a tante catene di contagio che muoiono spontaneamente. Significa che anche se relativamente rari, questi eventi riescono a generare moltissimi casi in poche generazioni, rendendo la diffusione del virus più rapida, in focolai localizzati che sono difficili da controllare. Anche quando poi i casi tornano a livelli bassi sono sufficienti pochi di questi eventi per creare dei nuovi focolai anche di grandi dimensioni. In genere dunque è necessario un maggior numero di introduzioni del virus per avviare l’epidemia, ma quando una o due di esse producono un evento di superspreading allora l’epidemia cresce rapidamente ed è molto difficile da controllare. Ne abbiamo avuto un esempio in Louisiana, negli Stati Uniti, dove secondo uno studio una sola introduzione è stata all’origine di quasi tutti i casi osservati all’inizio dell’epidemia”.

Quelli che sembrano soltanto assunti innocenti possono diventare dogmi senza basi scientifiche, avere ripercussioni a catena con conseguenze imprevedibili. Un caso di questo genere ha riguardato il modo in cui le particelle virali si trasmettono da una persona all’altra. Partendo ancora dall’influenza, sin dalle prime fasi dell’epidemia l’OMS e a ruota altre istituzioni nazionali avevano enfatizzato che la modalità principale di infezione avveniva attraverso i cosiddetti droplet, cioè goccioline che vengono espulse dalle vie respiratorie di una persona infetta fino a raggiungerne un’altra. La traiettoria delle goccioline deve farle saltare direttamente fra i due soggetti, e da qui ha avuto origine la grande polemica scientifica sulla distanza cui dovrebbero restare le persone. Un metro, un metro e mezzo, due metri. Qual è la distanza esatta di sicurezza?

Un gruppo di scienziati e scienziate suggerisce anche un’altra modalità di trasmissione, ovvero tramite aerosol. Oltre che in goccioline che si comportano e cadono come piccoli proiettili, il virus può essere presente anche in particelle più piccole, leggere abbastanza da restare sospese in aria e muoversi, trascinate dalle correnti, come una nebbiolina. Alcuni di loro avevano cercato fin da marzo 2020 di persuadere l’OMS a considerare questa possibilità, ma l’organizzazione non sembrò curarsene tanto che a un certo punto centinaia di studiosi, frustrati dalla mancanza di progressi, sottoscrivono una lettera aperta in sostegno dell’ipotesi.

Il lavoro sul campo dei contact tracer rende ancora una volta obsoleti i preconcetti. Analisi delle modalità di contagio mostrano che le infezioni avvenute soltanto all’aperto sono rarissime, come c’è da aspettarsi se gli aerosol vengono dispersi in luoghi ventilati. Viceversa cominciano a spuntare casi di trasmissione avvenuti senza fra le persone coinvolte ci siano mai stati contatti diretti e ravvicinati, neppure tramite oggetti. L’unico elemento in comune fra loro era stato l’aria che respiravano.

Perché l’OMS riconosca esplicitamente il ruolo degli aerosol nel contagio bisognerà aspettare il 30 aprile 2021.

In ognuno di questi casi il virus si comportava in maniera diversa da come avevamo immaginato, e i modi di affrontarlo avrebbero dovuto cambiare di conseguenza. Spesso non è stato così.

Come ricorda la sociologa Zeynep Tufekci, “se l’importanza della trasmissione via aerosol fosse stata riconosciuta prima, ci sarebbe stato detto dall’inizio che era molto più sicuro stare fuori, dove le piccole particelle si disperdono più facilmente, fintanto che evitiamo contatti ravvicinati e prolungati con gli altri. Avremmo provato a fare in modo che gli spazi al chiuso fossero ben ventilati e con filtri dell’aria. Invece di regole indiscriminate sugli incontri avremmo potuto avere di specifiche per evitare di produrre eventi di superspreading. […] Avremmo cominciato a usare le mascherine più in fretta, facendo più attenzione a come le indossiamo. E saremmo stati meno ossessionati dal pulire le superfici.

Le misure di mitigazione sarebbero state molto più efficaci, risparmiandoci tanta ansia e dolore”.

Capitolo 5. Gli altri

Molte delle cose che ho descritto finora si applicano soprattutto all’occidente. Se proprio dobbiamo fare una generalizzazione di grana grossa, non credo sia troppo lontano dal vero dire che in questa parte del pianeta la risposta immediata al virus sia stata in buona parte fallimentare. Penso alle grandi nazioni europee, ma anche agli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, nascoste nell’enorme complessità di quello che è successo, ci sono tante lezioni. Sparsi nel mondo troviamo casi di buone pratiche, di piccole e grandi cose che è possibile fare partendo dal presupposto—credo ragionevole—che contro un’epidemia di questo genere non c’è una sola grande idea che da sola risolve tutto, quanto invece tante piccole che messe insieme riducono almeno i danni.

Un corollario di questo concetto è un’altra lezione che l’epidemia ci ha insegnato, e cioè che non ha senso pensare a problemi e soluzioni in termini assoluti. Ci sono comportamenti e situazioni che possono aggiungere certi livelli di rischio, alla nostra stessa vita come al resto delle persone che ci circondano, e altri che quel rischio lo mitigano in gradazioni diverse.

L’esempio più evidente è forse quello della scuola. Sappiamo benissimo che i bambini possono contagiarsi e contagiare gli altri, come sappiamo benissimo che chiudere le scuole provocherà danni enormi in futuro, e ancora di più verso chi proviene da contesti di partenza poveri o disagiati. Forse aiuta meno ragionare per assoluti che non cercare, se ne esistono, modi per minimizzare quel rischio.

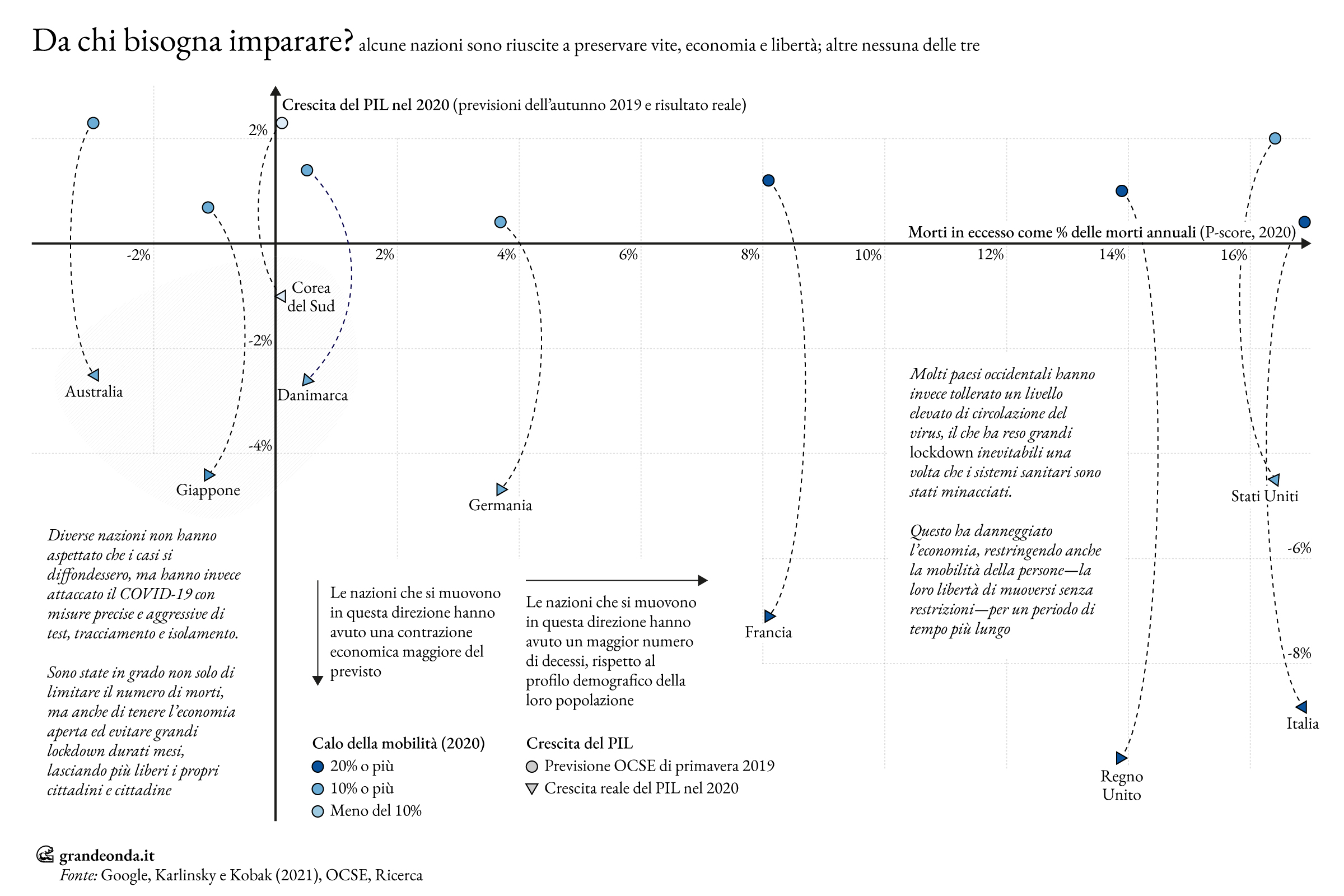

La ragione per cui mi sembra abbastanza evidente che l’occidente abbia fallito è che lì nel 2020 l’epidemia ha portato spesso il peggio dei tre mondi. Dal punto di vista sanitario il numero di morti è stato altissimo, il che ha reso inevitabili grandi lockdown che a loro volta hanno sia danneggiato l’economia che compresso moltissimo le libertà individuali.

Alcuni, persino in Lombardia, avevano ipotizzato un trade-off fra economia e salute. “Milano non chiude”, sentivamo dire. Bisogna restare aperti perché altrimenti aziende e famiglie come faranno ad andare avanti? Eppure in seguito studi hanno mostrato che le nazioni che hanno tenuto bassa la circolazione del virus non sono state costrette a mesi di lockdown, preservando allo stesso tempo vite, redditi e libertà.

A cambiare è stata la tolleranza verso il patogeno. In occidente l’approccio prevalente è stato di non chiudere finché proprio non era inevitabile, accettando quindi livelli molto maggiori di circolazione del virus. Altrove, soprattutto in Asia ma non solo, anche un solo caso non tracciato veniva considerato un pericolo perché non si sapeva da dove veniva e come risalirne la catena dei contagi.

Intuiamo la diversità negli approcci se pensiamo alla curva dei casi come a una pianta che produce frutti velenosi sempre più in fretta. In una strategia si tagliano il più possibile i rami nocivi presenti impedendogli di espandersi ancora. Qualcuno prima o poi scapperà, perché l’errore umano è sempre dietro l’angolo, ma per pochi frutti il danno resta piccolo. Nell’altra si aspetta e aspetta finché i rami da tagliare non ci entrano dalla finestra, ma a quel punto sono diventati già troppi e non basterebbero tutti i giardinieri possibili per rimuovere soltanto quelli cattivi. Allora bisogna diserbare tutto a caso.

Chi ha pensato di cavarsela senza fare nulla si è trovato in pochissimo tempo sotto una pressione insostenibile che l’ha obbligato a chiedere tutto, molto più di quanto avrebbe dovuto fare altrimenti. E infatti dove il virus è circolato poco anche le persone sono state spesso molto più libere, le misure di chiusura intense ma limitate nel tempo. Reazione contro prevenzione.

Il lockdown generale è al fondo un’amputazione, la seconda peggior decisione possibile a parte non fare niente. Un’ammissione disperata di fallimento, quando per non aver potuto o voluto o saputo fare di meglio resta un’alternativa e una soltanto: sacrificare una mano per salvare un braccio, un piede per una gamba.

La differenza è che ad andare in cancrena, un pezzo alla volta, sono intere nazioni.

Potuto, voluto, saputo, sono le tre parole chiave per provare a valutare le risposte all’epidemia delle varie nazioni. La storiella della pianta e dei rami è molto carina, per carità, ma inutile prendersi in giro. Fare questi confronti è una cosa difficilissima, e quella su cosa si doveva fare è una discussione che terrà impegnate le prossime generazioni per decenni. Soluzioni ovvie non esistono. Ognuna di queste misure è complicata, spesso senza precedenti in generazioni, odiosa per principio perché ha come scopo restringere una libertà. Non si tratta di tifare per una o l’altra, perché a dirla come va detta sono francamente tutte orribili, ma solo capire qual è il minimo danno possibile.

Parafrasando il famoso detto, gli epidemiologi amano scherzare dicendo che “vista un’epidemia… hai visto un’epidemia”. Dentro di esse alla fine in qualche modo ci entra l’intera società umana, con tutta la sua enorme e incalcolabile complessità, e così non è che possiamo pensare di fare il copia incolla di strategie adottate da nazioni troppo diverse fra loro per geografia, cultura, e così via. Non è per niente ovvio che qualcosa che ha funzionato da una parte sia possibile in un’altra. Per ogni intervento devono esserci le condizioni, come il contact tracing che è fattibile soltanto quando il numero di casi viene tenuto molto basso.

Questo è un buon argomento, ma portato troppo in là conduce forse al fatalismo. Se ogni cosa utile è irreplicabile, che vale una volta e una soltanto per ogni contesto, allora non c’è mai nessuna lezione da imparare. Tanto vale allora nemmeno studiarle, le epidemie. Invece a volerli cercare buoni esempi, piccoli e grandi, ce ne sono tanti, e a pensare il contrario si rischia di peccare di arroganza, a giustificare i propri errori perché tanto in fondo non c’era nulla da fare.

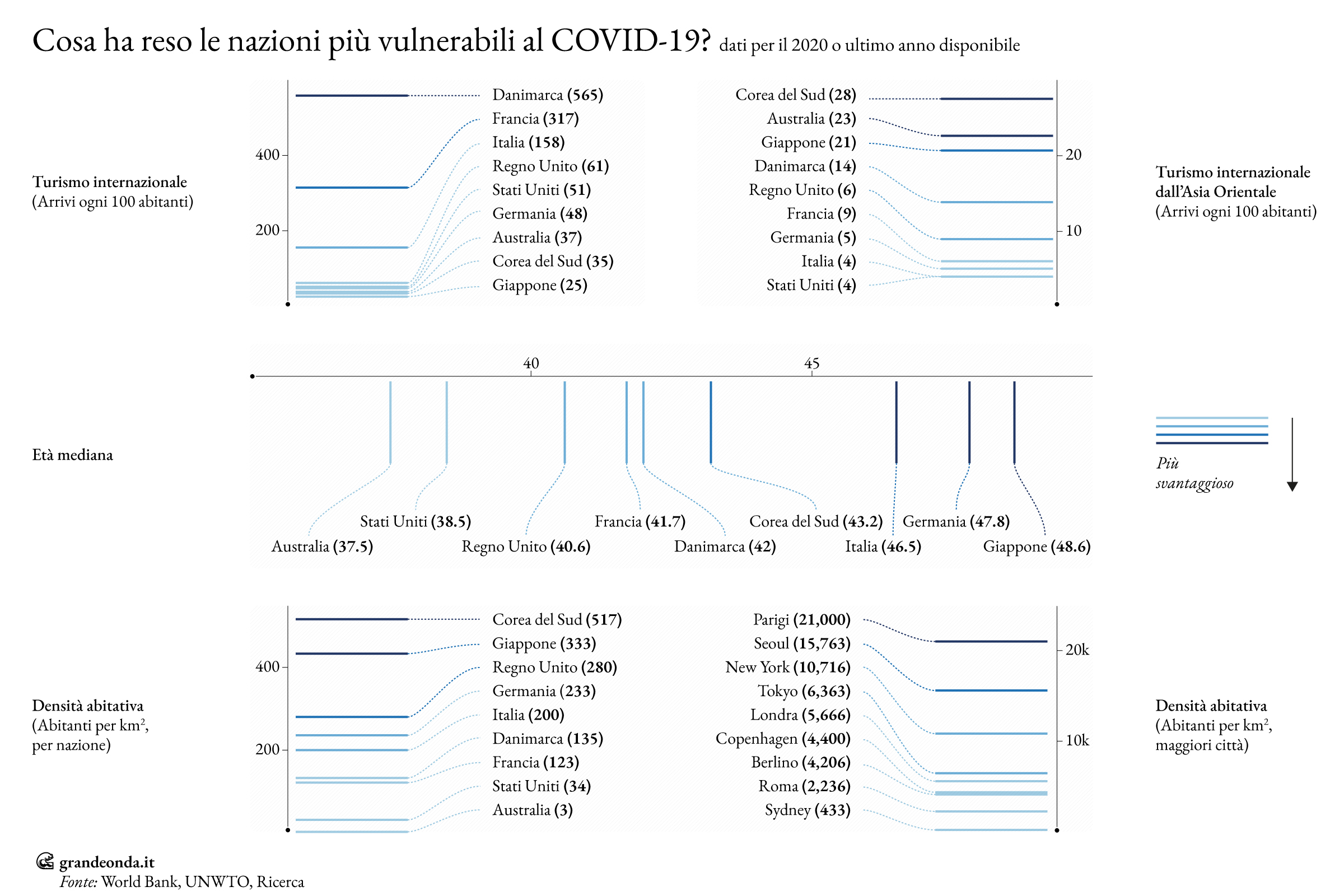

La discussione sul si poteva non può che prendere atto che le condizioni di partenza erano molto diverse. Andiamo da paesi dove i contatti sociali sono tanti e variegati ad altri in cui sono relativamente rari; da luoghi in cui giovani e anziani si frequentano spesso ad altri in cui succede di rado, con tutte le conseguenze del caso quanto a possibili infezioni. Ci sono gruppi di nazioni, fra cui la Francia e in misura minore l’Italia, dove c’è parecchio turismo, il che aumenta la possibilità che arrivino dall’estero persone positive al virus. D’altra parte gli abitanti delle aree dove ha avuto origine l’epidemia tendono a visitare più spesso altre parti dell’Asia e dell’Oceania, dove infatti ci sono stati i primi casi fuori dalla Cina.

Sempre l’Italia è un paese molto anziano, il che aumenta il rischio con un virus con conseguenze gravi proprio per questo gruppo. Certo se si arriva a quel punto vuol dire però anche che il contagio dev’essersi diffuso e che il sistema di test e tracciamento ha già fallito. “Visto il forte gradiente per età nel rischio di morte”, sottolinea Ilaria Dorigatti, epidemiologia all’Imperial College London, “paesi più vecchi sono stati colpiti più duramente rispetto a paesi con popolazioni più giovani”.

In teoria potrebbe incidere anche la densità abitativa, con alcune nazioni in cui vivono molte persone in spazi ristretti e altre dove invece gli abitanti sono ben sparsi sul territorio. Certo è interessante notare che fra le prime figurano Corea del Sud e Giappone, dove i casi sono stati contenuti. Lo stesso Giappone è un’isola il che lo avvantaggia, e d’accordo, ma allora il Regno Unito?

“In generale”, spiega Francesco Di Lauro, epidemiologo a Oxford, “osservazioni sulla densità abitativa di un paese in relazione alla diffusione di un patogeno sono difficili da fare proprio perché molto eterogenea. Ma se invece andiamo nel più piccolo (metropoli, grandi città, forse anche regioni), la distribuzione del numero di abitanti diventa molto più centrata intorno alla media, e dunque ha tutto molto più senso. In quel caso, si può correlare facilmente la densità abitativa con la diffusione di un patogeno. Gli eventi di superspreading difficilmente avvengono in luoghi dove ci sono poche persone in generale per un motivo, d’altronde”.

“SARS-CoV-2 è un virus che si trasmette soprattutto in ambienti chiusi e poco ventilati”, aggiunge Dorigatti, “così non è sorprendente che la densità di popolazione sia un’approssimazione del numero di contatti, e che in paesi con un’alta densità di popolazione si siano osservate epidemie con un numero di riproduzione di base maggiore”. Allo stesso tempo, dice, le scelte su cosa fare assieme alla rapidità d’intervento sono cruciali per il controllo di un virus, non solo all’inizio ma anche nelle fasi avanzate di un’epidemia.

Queste differenze fra nazioni non sono per forza destino. Non c’è dubbio che senza gli efficacissimi sistemi di test e tracciamento di alcune nazioni, a parità di tutto il resto, la loro situazione sarebbe stata peggiore. Diverse nazioni sono più dense dell’Italia, tante città nel mondo lo sono più dei suoi centri. Germania e Giappone sono anziani quanto e più di noi, ma hanno fatto meglio. E per quanto ci piacerebbe non è che possiamo far ringiovanire gli italiani. Non c’è alternativa a cercare di fare il meglio con quel che c’è.

“L’Australia per me non ha avuto troppi vantaggi quanto ci vogliono far credere”, riflette ancora Di Lauro. “Certo si può raggiungere solo in aereo e in nave, mentre l’Italia anche in macchina. Ma allo stesso modo, non credo che Sydney, Brisbane o Melbourne siano luoghi poco trafficati. Inoltre ha 25 milioni di abitanti ma un quinto risiede a Sydney e un quinto a Melbourne. Sono città grandi, più della città metropolitana di Roma. Un vantaggio è che i centri sono molto distanziati, e questo rende più facile implementare dei controlli locali, mentre in Italia diventa tutto più fluido dal momento che tra Roma e Milano ci sono infinite città di medie dimensioni, e dunque molti più viaggi e connessioni. Ha a che fare con l’efficacia della risposta pandemica, perché è chiaramente più facile controllare degli hub abbastanza isolati tra loro che andare città per città a vedere cosa succede.

Detto questo, a mio avviso senza la loro strategia anche l’Australia avrebbe subito una sorte simile alla nostra, come d’altronde sembrava vero prima che entrassero in lockdown nel 2020”.

Se guardiamo al si è voluto, alla volontà di rispondere attivamente all’epidemia, troviamo pochissimo. Nel senso che praticamente ogni misura che prevedeva un minimo di riorganizzazione o cambiamento organizzativo della macchina pubblica è stata spesso portata avanti di malavoglia, quando non proprio ignorata.

Pensiamo al contact tracing, fondamentale per interrompere le nuove catene di contagio. Una volta conclusi i grandi lockdown, quando i casi erano tornati a un livello molto basso, poteva essere potenziato e invece è stato snobbato, a volte addirittura tagliato. Solo in alcune nazioni sono state create e promosse app per tracciare digitalmente i casi, in grado di prevenire un numero importante di casi dove usate a dovere ma un fallimento in Italia e non solo. Le scuole sono state più un tema di polemica politica che altro, e di interventi concreti per metterle in sicurezza se ne sono visti pochi, e così via. Spesso insomma gli stati occidentali hanno scaricato su cittadini e sistemi sanitari l’intera responsabilità di far fronte all’epidemia facendo la cosa più semplice, chiudendo e aspettando passivamente tempi migliori.

Non è il caso qui di entrare in una discussione lunga e complicata su chi guida chi, ovvero se i politici hanno agito così di volontà propria oppure è proprio mancato il supporto popolare a misure più aggressive rendendole politicamente impossibili. Esistono sono argomenti sensati per entrambi i punti di vista, ma certo è difficile negare che in nazioni come gli Stati Uniti la resistenza anche a misure blande come l’uso delle mascherine ha radici profonde.

Sulle ragioni si possono solo fare ipotesi. Forse è perché l’occidente non vedeva una vera pandemia da un secolo, mentre diverse nazioni asiatiche dopo lo spavento della SARS avevano preparato piani su come reagire, una volta che sarebbe successo ancora. Considerato quello che hanno messo in campo il paragone con l’occidente diventa quasi imbarazzante. Nel piano pandemico 2011 del Regno Unito si leggono frasi come “non sarà possibile interrompere la diffusione di un nuovo virus pandemico, e provarci sarebbe un spreco di risorse della sanità pubblica”. In altri sembra di trovare puri esercizi teorici, senza una sola misura pratica da attuare, come se si parlasse di un’invasione aliena e non di qualcosa che è successo e succederà ancora. In uno dei documenti italiani la parola “tracciamento” non compare nemmeno una volta.

Quando il virus è arrivato si è fatto davvero quello che concretamente prescriveva il piano: niente o quasi.

Infine c’è la questione del si è saputo. Qui gli esempi sono infiniti, e molti partono proprio dalla comprensione di come funziona il virus che l’occidente ha testardamente faticato ad adattare, anche dopo parecchi mesi. Altrove invece già a gennaio e febbraio 2020 la risposta pandemica includeva molti dei principi fondamentali: trasmissione asintomatica, uso delle mascherine, diffusione per eventi di superspreading, ventilazione e filtraggio dell’aria negli ambienti chiusi, contact tracing avanzato tramite app e altri strumenti digitali per ricostruire le catene di contagio. (Come succede sempre, ogni strumento ha vantaggi e svantaggi. L’uso di estese e a volte intrusive tecniche di sorveglianza per individuare i casi si è prestato a volte anche a eccessi, con legittime preoccupazioni per la privacy.)

Mentre ancora a marzo 2020 si leggono editoriali in cui si paragona l’uso delle mascherine a un rituale superstizioso, già il 18 gennaio 2020 il Giappone aveva cominciato a produrle in massa. Il giorno prima le autorità di Hong Kong avevano raccomandato di non frequentare i posti affollati e mal ventilati, mentre in occidente la trasmissione via aerosol verrà accettata solo molto più avanti.

Il contrasto fra i diversi approcci si vede benissimo anche a cominciare dalla trasparenza delle informazioni verso i cittadini. Esistono nazioni che hanno messo in piedi piattaforme, guidate dal contact tracing, in cui cercare i casi nella zona in cui viviamo. Questo va inteso nel senso più letterale del concetto, perché se viene scoperto un contagiato nella panetteria sotto casa la mappa lo mostrerà esattamente lì, di modo che possiamo contattare chi di dovere se l’abbiamo appena frequentata.

In Italia la filosofia non potrebbe essere più opposta, e a parte alcune fortunate eccezioni il massimo che possiamo fare è sapere se c’è stato qualcuno contagiato nell’intera provincia. Il problema principale risiede a monte. I dati più importanti su contagi e caratteristiche delle persone colpite, fondamentali per capire cosa sta succedendo, fanno capo per legge all’istituto superiore di sanità (ISS). L’istituto fa uscire all’esterno il minimo indispensabile di informazioni, e anche quelle soltanto dopo enormi pressioni e comunque quasi mai in forme che li rendano riutilizzabili per ulteriori analisi come in open data.

A un certo punto per questo progetto mi ero interessato ai dati dei singoli casi, per capire se fosse almeno possibile “liberarli” per metterli a disposizione della comunità di esperti e analisti che ha sopperito a tante mancanze delle istituzioni. Così ho approfittato di una legge che consente di chiedere informazioni all’amministrazione pubblica (FOIA) per scrivere all’ISS e domandargli formalmente quello e un altro paio di dataset, fra cui quelli usati per stabilire il livello di restrizioni nelle varie regioni. Le zone gialle, arancioni o rosse, insomma. Come ho scoperto parlando con l’analista Vittorio Nicoletta, infatti, le più grandi restrizioni alla libertà personale nella storia della repubblica si basavano a volte su informazioni nemmeno mai rese pubbliche.

Per dare un’idea, la Lombardia è stato per una settimana nella zona sbagliata a causa di un errore nei dati, che magari un osservatore esterno avrebbe notato prima. Non si tratta di questioni teoriche, la trasparenza serve a questo.

In teoria le amministrazioni pubbliche sarebbero tenute a fornire quanto richiesto. La storia di come sono andate le mie richieste all’ISS è piuttosto lunga e complicata—gli sono stato dietro per mesi—, ma può essere più o meno parafrasata così. Entro dal fruttivendolo e gli chiedo un chilo di mele, un chilo di pere e un casco di banane. Servono in quelle esatte quantità per la mia ricetta e so che ce li ha perché ho controllato prima. Lui mi dice che loro in realtà non vendono frutti di bosco ma comunque hanno diverse angurie. Rispondo dicendo che forse hanno capito male, gli avevo chiesto mele, pere e banane che sicuramente hanno perché intanto ho visto il camion che glie li portava. E poi sono proprio lì sul bancone, insomma. Protesto. Il fruttivendolo non batte ciglio e risponde: “abbiamo delle ottime pesche fuori stagione”. Dopo un po’ mi arriva una mail del responsabile del negozio informandomi che la mia protesta è stata respinta perché il fruttivendolo mi ha messo a disposizione angurie e pesche, proprio come avevo chiesto. Che ho da lamentarmi ancora? Sipario.

Ci sono due modi possibili di interpretare risposte di questo genere, e forse è meglio credere alla malafede. Quale che sia la ragione, devono essere scuse per non fornire i dati. L’alternativa—che il principale istituto scientifico italiano incaricato della lotta alla pandemia non sappia distinguere le mele dalle angurie—è terrificante.

Raramente come giornalista ho visto un livello simile di opacità da parte di un istituto pubblico, e per la verità mai avevano cercato di prendermi in giro in modo così aperto, senza nessuna vergogna. Parlando di questa storia con alcune esperte ho ricevuto commenti inorriditi. Secondo la giurista Vitalba Azzollini, che ha seguito da vicino da vicino gli scambi con l’istituto, le ragioni che hanno portato al no alle mie richieste sono infondate sul piano giuridico. “La vicenda dimostra quando scarsa sia la cultura della trasparenza, e quanto facile sia ricorrere a motivazioni per dinieghi che solo chi ha i mezzi può permettersi di impugnare nei tribunali”, dice.

“Nel 2021, era dell’Open Science, una pubblica amministrazione seria non funziona come l’ISS”, commenta Giorgia Lodi, tecnologa al Semantic Technology Laboratory. “Le non risposte sono da denuncia. In altre circostanze, con un’altra cultura, molti sarebbero saltati in quell’ente e invece sono ancora lì e tutto è ancora chiuso”. Per Laura Carrer, esperta di FOIA a Transparency International Italia, “il caso sottolinea ancora l’incapacità di garantire un diritto come quello all’informazione, riconosciuto a livello internazionale, ai cittadini italiani. La preparazione sul tema di alcuni giornalisti o giornaliste, cittadini e cittadine, è pressoché inutile davanti al muro di gomma di alcuni enti e ministeri. Spesso le risposte non sono adeguatamente motivate, e vengono rimbalzate da un ente a un altro perdendo di vista l’obiettivo centrale: informare il cittadino e fornirgli gli strumenti necessari per fronteggiare la paura e la sensazione di impotenza che una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, da oltre un anno, ci ha messo addosso”.

La cosa più buffa dell’intera vicenda è alla fine la legge FOIA italiana. Una norma che consente di chiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche, ma che se poi non rispondono o ti prendono in giro fa lo stesso. Certo è possibile fare ricorso, spendendo qualche migliaio di euro, ma persino gli studi legali che ho contattato me l’hanno sconsigliato. Tanto anche vincendo nulla vieta all’istituto di inventare un’altra scusa e ricominciare il gioco dell’oca.

Allo stato attuale norme o non norme se un’amministrazione pubblica decide che vuole darti informazioni te le dà, altrimenti no. È l’arbitrio, l’opposto della legge. Cittadini, giornalisti, scienziati, attivisti: nessuno può davvero farci nulla. Ripensandoci, forse più che buffo il FOIA italiano è proprio irrilevante.

Le ultime parole voglio spenderle sulle tante buone idee che hanno funzionato, sul coraggio e la forza di chi è stato in prima linea salvando un numero incalcolabile di vite. Senza di loro mia madre oggi non sarebbe qui. Come hanno mostrato i vaccini, arrivati più in fretta di quanto chiunque potesse sperare, anche nelle situazioni peggiori resta sempre la fiducia nella parte buona dell’umanità. Nell’ingegno, nell’empatia e nella compassione, nell’ottimismo verso il futuro che, in mezzo a tantissimo ancora da fare, possono rendere le nostre vite migliori.

L’epidemia è stata alienazione e vicinanza, tristezza e gioia, disperazione e speranza. Tutto più veloce del normale, tutto più intenso. A volte sembra di aver vissuto cento vite da Sisifo nello spazio di una. Non vorrei chiedere troppo e per la verità non so nemmeno con chi sto parlando ma, giuro, ora basterebbe anche solo un minuto per tirare il fiato.

Testi Davide Mancino

Visual Design Davide Mancino & Federica Fragapane

Ringraziamenti

La grande onda è stato possibile grazie al supporto della SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Trieste) e di Paolo Giordano, che l’hanno generosamente finanziato. Senza di loro un lavoro come questo sarebbe stato inconcepibile.

Questo progetto è il risultato di un anno di lavoro a tempo pieno, colloqui con decine di esperti, della lettura di centinaia di articoli scientifici, e a essere sinceri nemmeno comincia a grattare la superficie. Tutto vuole fare tranne che avere l’ultima parola, ma semmai essere l’inizio di una conversazione su quello che è successo; su cosa fare quando succederà ancora.

Oltre alle intervistate e agli intervistati, che spesso mi hanno aiutato molto più di quel che si può intuire dalle loro risposte, ringrazio Marco Albertini, Guido Alfani, Gianluca Codagnone, Giovanni Federico, Silvia Francisci, Ariel Karlinsky, lo studio legale Lisi, Gianluca Macchiarola, Mattia Marasti, Stefano Mazzuco, Vittorio Nicoletta, Megan O’Driscoll, Daniela Paolotti, OpenCovid-mr, Lorenzo Ruffino, Fabio Sabatini, Chiara Sabelli, Andrea Spizzichino, Aureliano Stingi. Un grazie speciale a Beatrice Dalle Rive e Francesco Zarrelli per il loro tempo e la loro amicizia.

Video credits: Naturaleza Viva e Relaxation Windows 4K Nature. Musica: Bio Unit – Ambient 1

Appendice tecnica e fonti

Capitolo 1

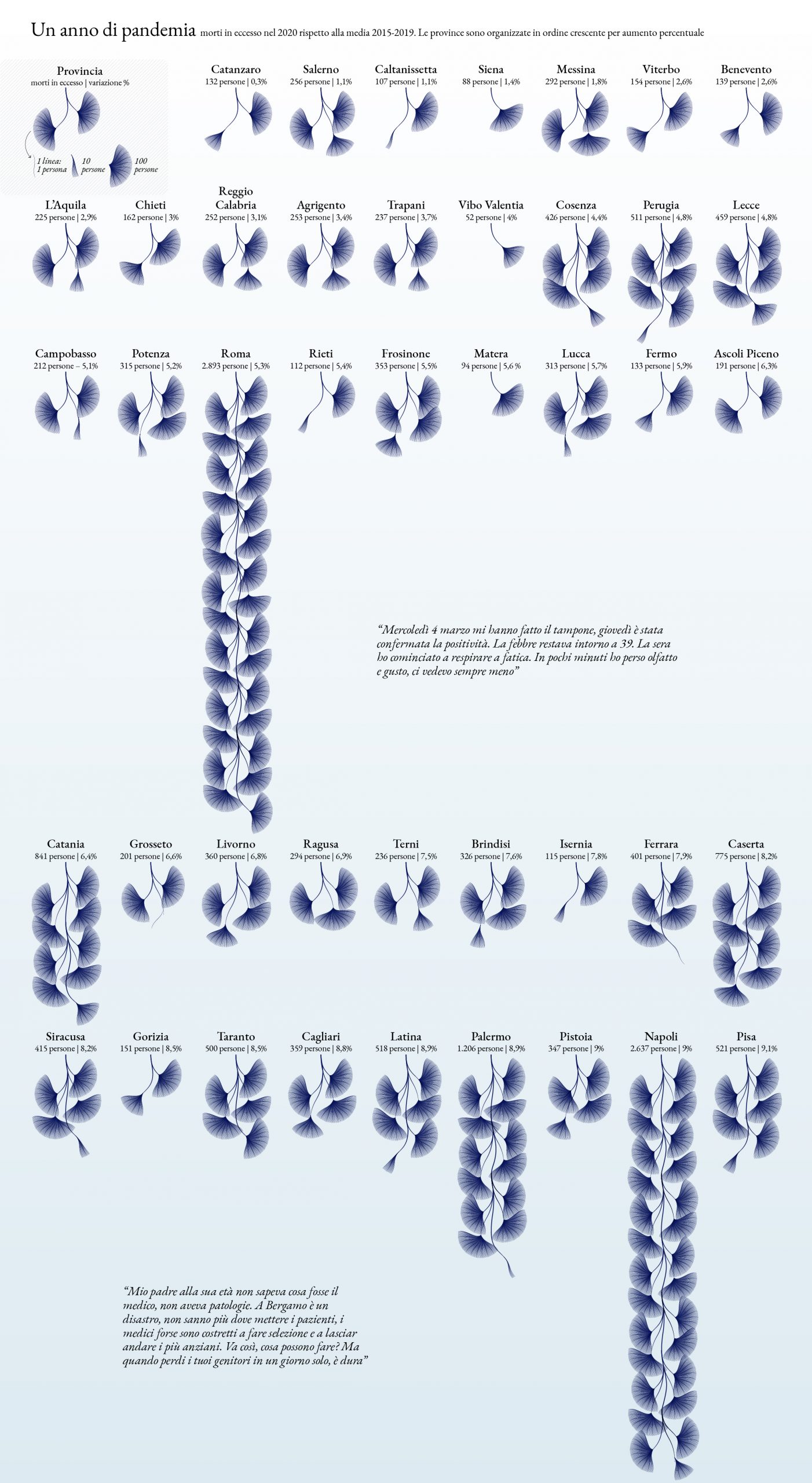

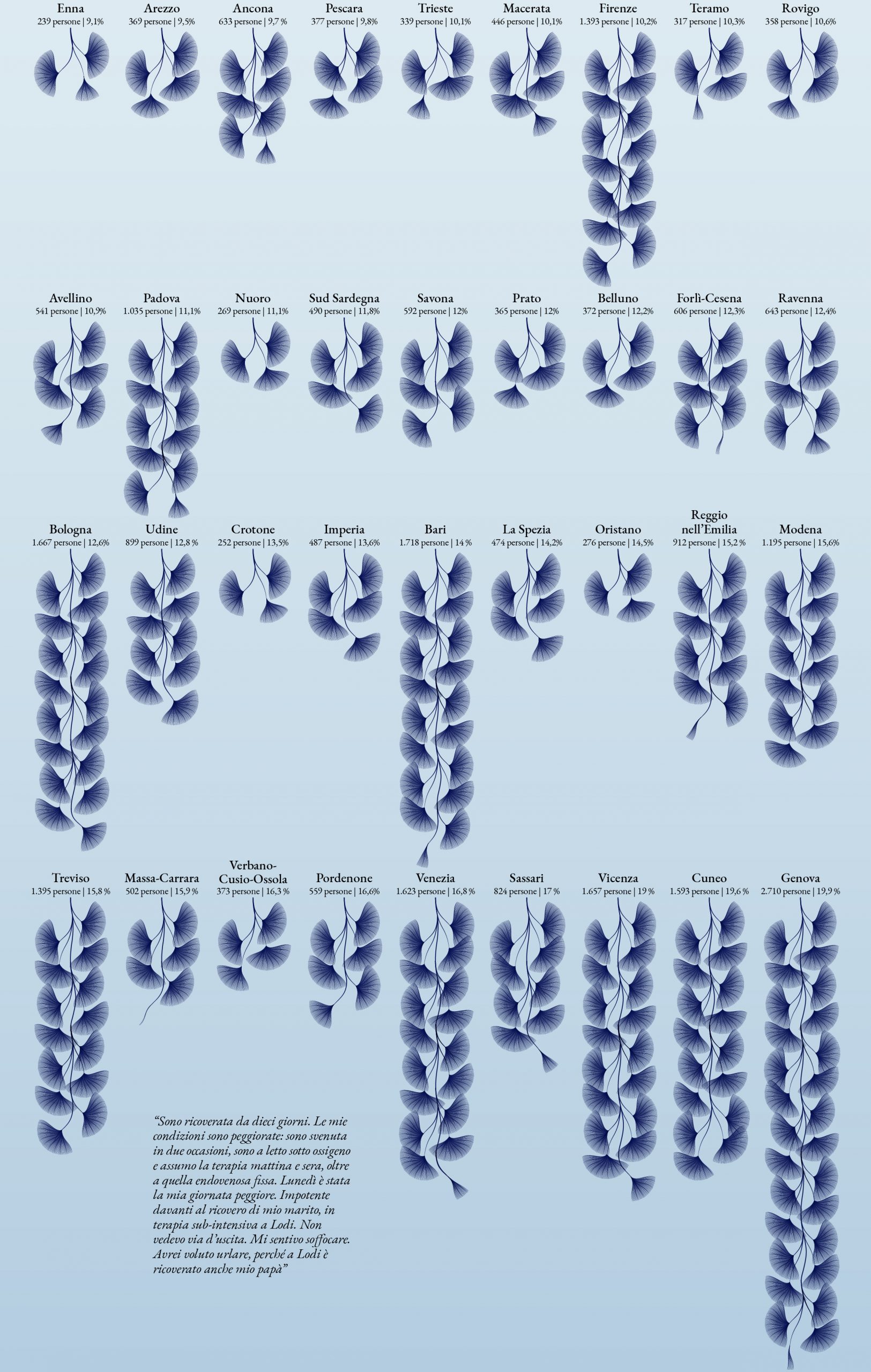

Le tre visualizzazioni iniziali del primo capitolo si basano su elaborazioni dei dati Istat sulla mortalità giornaliera nei comuni italiani per classe di età. Qui come in seguito eventuali numeri decimali sono sempre stati arrotondati all’unità più vicina quando dovevano essere rappresentati in maniera visuale. La mortalità in eccesso è stata calcolata rispetto allo stesso mese degli anni 2015-2019.

Per realizzare la visualizzazione finale del primo capitolo, partendo dai dati demografici 2020 e di censimento, ho ricostruito la struttura familiare di Bergamo e, stratificandola per età, l’ho applicata ai morti in eccesso della città a marzo 2020. Da lì, considerando parametri epidemiologici del SARS-CoV-2 come tasso di mortalità e ospedalizzazione per classe di età e secondary attack rate ho simulato una possibile distribuzione delle famiglie dei deceduti. Le famiglie di persone che vivevano insieme sono state ricreate usando la definizione di Istat. Il risultato finale è stato poi verificato, per quanto possibile, su casi reali raccontati dagli organi di stampa. Per ovvie ragioni di privacy non sapremo mai davvero esattamente chi sono queste persone e quanto hanno perso, ma ho sentito come mio dovere almeno provare a scattare la migliore fotografia possibile.

Interviste e testimonianze citate nel capitolo sono apparse su Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Post e BBC.

Per chi vuole approfondire cosa è successo a Bergamo durante quei mesi, un ottimo punto di partenza è il libro Bergamo e la marea di Davide De Luca. L’account Twitter Covid One Year Ago contiene invece un’interessante cronaca dei primissimi giorni dell’epidemia.

Capitolo 2

La prima visualizzazione del capitolo rappresenta i morti in eccesso nel 2020 rispetto alla media 2015-2019, per provincia italiana, da fonte Istat. Le testimonianze sono tratte da articoli cartacei de Il Corriere della Sera e La Repubblica, oltre che da The Atlantic e Unherd.

Le visualizzazioni sul Long COVID sono basate, rispettivamente, su una revisione sistematica dei sintomi di pazienti in buona parte ricoverati, nonché su dati compilati dall’Office for National Statistics inglese sia per la prevalenza rispetto a un gruppo di controllo di non contagiati che per gli effetti sulla salute mentale. Non posso sottolineare abbastanza quanto questi siano elementi difficili da misurare, in particolare nel caso della salute mentale e anche al di là dell’epidemia attuale. Ho speso moltissimo tempo con gli esperti cercando di capire quali fossero i migliori numeri possibili e i loro limiti, ma comunque quelli riportati vanno presi come indicazioni generali che senza dubbio cambieranno in base alle ricerche future.

Capitolo 3

La prima visualizzazione include dati sul tasso di occupazione e numero di occupati trimestrali per cittadinanza, sesso e classe di età da fonte Istat.

La seconda visualizzazione si basa su tre indagini straordinarie sulle famiglie italiane realizzate dalla banca d’Italia.

Capitolo 4

Nella prima visualizzazione ho creato una simulazione che mostra le fasi iniziali di un’epidemia di un virus dalle caratteristiche del SARS-CoV-2, modellata su una popolazione dalla struttura demografica identica a quella italiana. I parametri epidemiologici usati fanno riferimento al virus com’era nel 2020, e dunque per esempio con un R0 compreso fra 2 e 3 invece di 5-8 come invece gli studi suggeriscono ora per la variante Delta. Il tasso di mortalità e ospedalizzazione stratificato per classe di età proviene dagli stessi studi citati in precedenza.

Il grafico sul modo in cui si distribuisce la trasmissione delle infezioni è basato su un articolo pubblicato su Science. Non trattandosi di una revisione sistematica è probabile che in altri studi ci siano fluttuazioni rispetto al valore del parametro k (che misura appunto la dispersione dei nuovi casi) ma non c’è dubbio che il ruolo degli eventi di superspreading resta fondamentale per capire come si diffonde il contagio.

Una delle più evidenti prove di trasmissione del virus per via aerea è arrivata da questo studio del CDC coreano, i cui risultati ho usato come base per il video del quarto capitolo. Contact tracing avvenuti in seguito hanno trovato situazioni simili, suggerendo che il ruolo della trasmissione aerea del virus potrebbe essere molto più importante di quanto avevamo immaginato.

Capitolo 5

Le fonti della prima visualizzazione sono le seguenti: le statistiche sulla mortalità in eccesso in diverse nazioni nel 2020 mi sono state fornite da Ariel Karlinsky del Kohelet Economic Forum (Isreale), come parte del progetto World Mortality Dataset. Le previsioni di crescita economica e i risultati effettivi per il 2020 sono entrambi da fonte OCSE. La riduzione della mobilità delle persone, usata come proxy del livello di restrizione delle libertà individuali, è stata calcolata partendo dai dati di mobilità di Google come media fra tutte le variabili disponibili eccetto la mobilità casalinga e nei parchi.

L’ultima visualizzazione è basata su dati resi disponibili da UNWTO per il turismo internazionale, dalla Banca Mondiale e da una mia ricerca su fonti varie per la densità abitativa di nazioni e città.

L’AUTORE

Davide Mancino (1983) vive a Torino, è visual journalist, information designer e formatore. Ha collaborato con testate come Fivethirtyeight e Quartz negli Stati Uniti, altre in Spagna e Germania. In Italia scrive su Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. È possibile contattarlo a [email protected] oppure a @davidemancino1 su Twitter.